Добраться до голендр по сибирским меркам несложно: от Иркутска 200 километров на поезде до райцентра — посёлка Залари и ещё сто с лишним километров на машине до трёх деревень — Пихтинска, Средне-Пихтинска и Дагника. Здесь и живут голендры в количестве примерно трёхсот человек. Они носят звучные имена — например, Альфреда Зигмундовна Гильдебрант. Между прочим, старшая сестра сенатора — председателя Законодательного собрания Иркутской области, члена Совета Федерации Ивана Зигмундовича Зелента. До недавнего времени браки заключались только внутри общины. У голендров несколько кланов, и потому если женщина носит фамилию Кунц, то в девичестве она может быть только Людвиг, Гениборг, Гильдебрант или Зелент. Фамилии похожи на немецкие, а имена у многих польские — Юзефа, Катаржина. Для Иркутской области это неудивительно — тут остались и выселенные в начале войны немцы Поволжья, и потомки ссыльных участников польского восстания 1863-1864 годов. Но голендры не немцы и не поляки. Они — другие.

Эту историю «Новая вкладка» публикует в рубрике «Ретро-показ». В ней мы размещаем материалы из уже закрытых независимых изданий, чьи тексты мы считаем всё ещё интересными и актуальными.

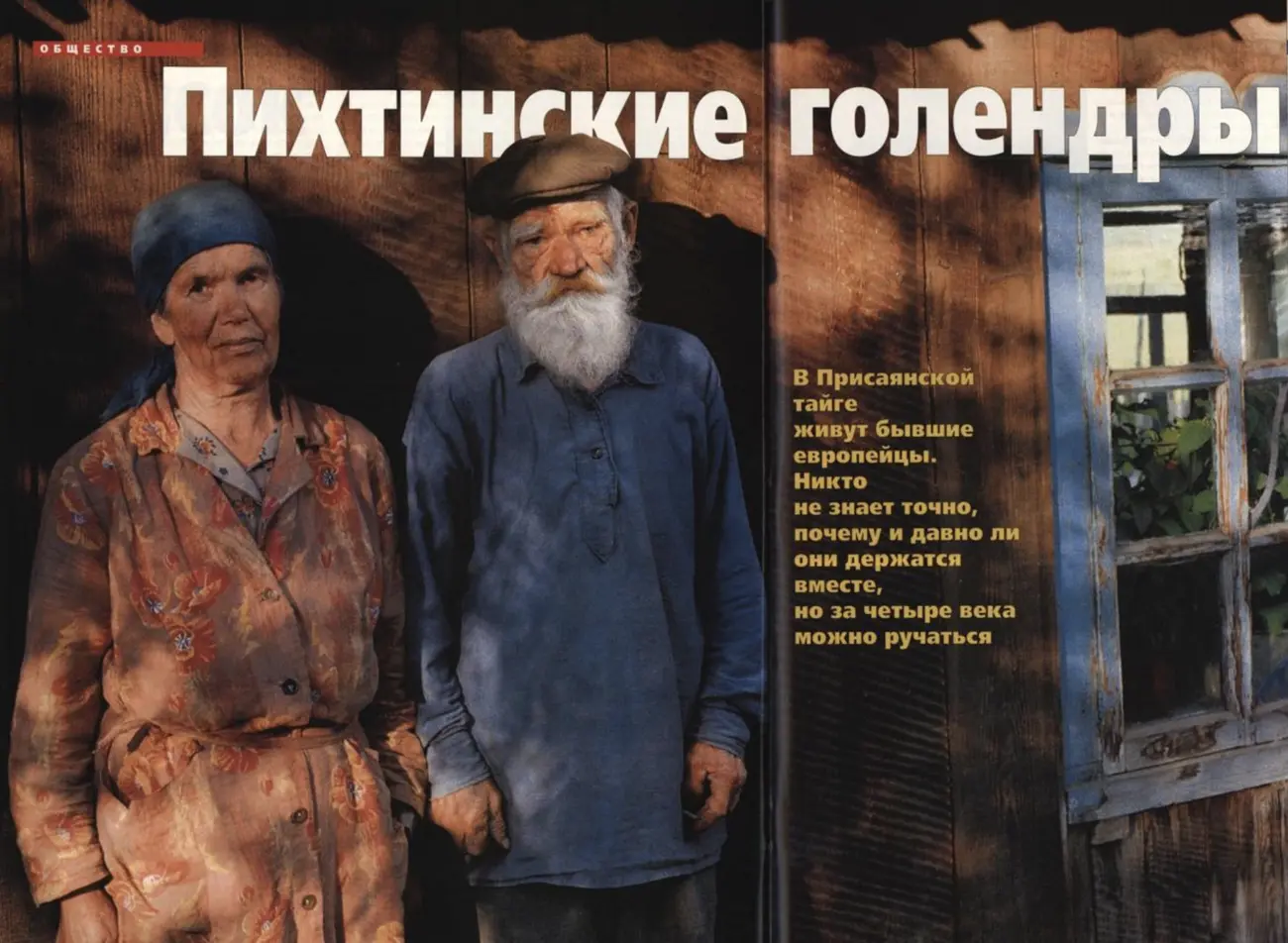

Материал «Пихтинские голендры» был опубликован в октябре 1998 года в еженедельном общественно-политическом журнале «Итоги», который издавался в России с 1996 по 2014 годы. Полный архив издания, как и другие материалы независимых российских СМИ за последние двадцать с лишним лет, можно посмотреть на сайте архива российских независимых медиа RIMA.

Если вы хотите предложить свою историю для «Ретро-показа», напишите знакомому сотруднику редакции «Новая вкладка» или на hello@thenewtab.io

Последние триста лет обстоятельства вроде бы вынуждали эту общину жить «как все», не отличаться от хозяев тех мест, куда их бросала Большая европейская история. Они примеряли на себя разные национальные одежды — немецкие, польские, украинские, русские. Но остались другими.

Другие

На первый взгляд пихтинцы (так называют жителей всех трёх деревень) мало чем отличаются от других обитателей здешних мест. Может, дома и дворы выглядят почище — но людям с немецкими фамилиями и положено жить аккуратно. Те, кому чуть за пятьдесят, вспоминают, что в школах, куда они ездили из своих деревень, именно за немецкие фамилии местные их «расстреливали» на каждой перемене. Но по-немецки пихтинцы не знают ни слова. Старшие говорят на украинско-белорусско-русском диалекте, который они называют «хохляцким», молодые — по-русски. Двое или трое записаны в паспортах немцами, остальные — украинцами или русскими.

При ближайшем рассмотрении выясняется, что многое у этих людей не по-русски, не по-немецки, не по-украински. Например, жильё. В стандартной сибирской усадьбе жилой дом, скотный двор с амбарами, сараями и прочими хозяйственными постройками расположены по периметру усадьбы. Пихтинский дом — сам себе двор и усадьба, такой многофункциональный комплекс под длинной кровлей, крытой досками в два или три ряда. Жилая часть («изба») аккуратно выбелена, углы сруба образуют эффектную конструкцию (как здесь говорят, рублены в «лапу», или в «ласточкин хвост»). К избе примыкают сделанные из тонких брёвен или досок загоны для скота («стайка») и ток, где обрабатывают зерно, хранят и сушат сено. В ток можно въехать на телеге прямо со двора, а из сеней — попасть и в избу, и в «стайку», и на чердак над ней, где хранится хозяйственная утварь. Все три части дома связаны внутренними проходами, и каждая имеет отдельные выходы во двор. В стужу и ненастье, когда на огороде делать нечего, на улицу можно вообще носа не высовывать.

Рублены пихтинские дома «без единого гвоздя». Замки, задвижки, ручки, форточки-«вертушки» — всё из дерева. Деревянные же гвозди скрепляют фигурные консоли балок перекрытий. Обои в традиционных пихтинских избах не клеят. Наверное, поэтому здесь не заводятся тараканы и нет характерного затхлого запаха подгнивающей бумаги. Ровные белёные стены с голубоватым отливом (синьку издавна покупали у цыган) создают ощущение стерильной чистоты.

Строили пихтинцы свои уникальные дома-усадьбы в 1912-1914 годах. Именно тогда в этих краях появились переселенцы с польско-немецкими именами. Теперь во многих дворах стоят новые стандартные срубы или коттеджи, но старожилы предпочитают жить в своих усадьбах.

Летом 1994 года во время рутинной инвентаризации областных памятников архитектуры сотрудники Заларинского краеведческого музея и иркутского Центра сохранения историко-культурного наследия случайно наткнулись на пихтинские постройки. Архитекторы нашли аналоги пихтинских домов-усадеб в Полесье, на юге Украины, в Польше, Белоруссии и даже Восточной Германии, Выяснилось, что в некоторых польских и немецких музеях под открытым небом есть подобные дома-экспонаты, но люди в таких усадьбах уже давно не живут.

Чего только нет в пихтинских домах! Прялки и ткацкие станки («варстаты»), сохранившиеся ещё со времён переселения, — на них ткут половики и покрывала, а старики вяжут на продажу варежки, тёплые носки. Удобные плетёные бочонки и корзины — в них собирают и грибы, и картофель. Напоминающие голландскую традиционную одежду пёстрые юбки и кружевные чепцы, которые женщины надевают в день бракосочетания, а потом только на большие праздники.

Свадьбу гуляют здесь три дня — день в доме жениха, следующий — у невесты, а на третий гости возвращаются опохмеляться к жениху. На стол ставят «рогачи» — берёзовые ветки, украшенные разноцветными бумажками. Сваты приглашают гостей из всех трёх деревень, следят, чтобы во время торжественного прохода по улицам никто не опережал жениха и невесту, и порядок наводят декоративными бичами с рукоятками из козлиных ног. Особый свадебный обряд — «прибивание чепца». Звучит страшновато, но выглядит вполне мирно: лавку вместе с сидящими на ней молодожёнами подбрасывают: считается, что в результате этой процедуры на невестиной голове закрепляется чепец замужней женщины.

Но самое, пожалуй, интересное — это «ксенжки». Так по-польски здесь называют религиозные книги — Библию, молитвенники, сборники проповедей известного польского лютеранского священника Самуила Домбровского. Они лежат в каждом доме на почётном месте. Глава иркутской законодательной власти Иван Зелент держит «ксенжку», перешедшую к нему после смерти матери, на своём рабочем столе. Польский текст в «ксенжках» набран готическим шрифтом, а отпечатаны они в прошлом веке в Восточной Пруссии.

Нынешние пихтинцы называют себя лютеранами. Столетия, прожитые ими среди польских католиков, украинских и русских православных, всё перемешали в их обрядах и представлениях. Лютеранские псалмы и проповеди они читают по «ксенжкам», а Рождество и Пасху отмечают по православному календарю. У протестантов нет культа святых, а голендры празднуют Петра, Мартына, Ивана и Михаила.

Пихтинцы — самые настоящие экуменисты. При этом в семьях было жёсткое религиозное воспитание. Иван Зигмундович Зелент вспоминает, что детям нельзя было брать в руки нож и что в воскресенье до обеда ему не разрешали играть. Вступать в пионерскую организацию тоже было нельзя. Ещё до школы родители по польскому букварю научили его и десятерых его братьев и сестёр свободно читать «ксенжку» по-польски. А в доме Рудольфа Андреевича Гильдебранта (ему сейчас 75) родители приучали детей говорить между собой по-польски. Хотя отец с матерью говорили друг с другом «по-хохляцки». Наверное, польский считался признаком хорошего воспитания. «Если отец слышал, что мы с друзьями по-хохляцки говорим, сердился и кричал: «Хохлюги!»

По воскресеньям верующие собираются в доме одной из пихтинских жительниц. Отдельного молельного дома у них нет — до первой мировой войны не успели построить, потом, при советской власти, «молились по углам», а теперь вроде и незачем — все помещаются в одной избе.

Года четыре назад пихтинцы пригласили к себе настоятеля иркутского римско-католического прихода Успения Богородицы ксёндза Игнатия Павлюся. Теперь отец Игнатий бывает здесь каждый месяц: «Это мой любимый приход. Они очень естественны и чисты в отношениях с Богом. Эту естественность нельзя нарушать католическим или любым другим обрядом«.Так что отец Игнатий в их «экуменизм» не вмешивается. Поначалу он и другие католические прелаты пытались запретить местным жителям крестить и хоронить без священника. Но пихтинцы рассудили, что, пока дождёшься иркутского гостя, ребёнок, к примеру, может умереть некрещёным, и тогда его придётся хоронить за кладбищенской оградой. Так что на свадьбы, похороны и крестины отца Игнатия не приглашают, а всё делают сами, как привыкли. При этом относятся к нему дружелюбно. «Отец Игнатий — это для нас подходяще», — говорят пихтинцы.

Служба католического ксёндза и его лютеранской паствы проходит так: сначала кто-то из стариков читает «Отче наш» по-польски, потом отец Игнатий служит литургию по-русски. А после заключительных псалмов, исполняемых по-польски, все садятся за стол, говорят о Боге, немного выпивают, закусывают и поют по-русски что-нибудь вроде «Эх, мороз, мороз…».

Голендры и Большая история

На вопрос этнографов, кем считают себя эти люди с немецкими фамилиями, молящиеся по-польски, говорящие на украинско-белорусском наречии и хранящие свои неизвестно откуда взявшиеся традиции, они обычно отвечали так: «Мы — не …». Далее следовало — не немцы, украинцы, поляки (русскими себя они, как и другие сибирские старожилы и переселенцы, вообще не признают).

Три года назад 95-летний Густав Михайлович Кунц, прекрасно помнивший, как ехали с Волыни в Сибирь, а за ним и 75-летний Рудольф Андреевич Гильдебрант вдруг вспомнили слова родителей и произнесли сакраментальное: «Мы — из голендр».

Немецкие историки называют голендрами (или «бужскими голендрами») колонистов, которым в начале XVI века польский граф Рафаэль Лещинский позволил поселиться на своих бужских землях. По одной версии их предки жили в низовьях Рейна, по другой — в Пруссии, по третьей — в Голландии. Отец Игнатий считает, что во второй половине XVI века голендры жили в одной из протестантских стран и организовали там некую секту. Их преследовали и в конце концов изгнали. Некоторое время они блуждали по Европе, пока не обрели приют в веротерпимом во времена Ягеллонов польско-литовском государстве — Речи Посполитой. Постепенно голендры ассимилировались: восприняли некоторые местные обычаи и язык (польский и украинско-белорусский), но сохранили свои фамилии и приверженность протестантизму. Иркутский этнограф Наталья Галеткина нашла в источниках середины XVI века имена бужских колонистов и среди них — знакомых пихтинских Гильдебрантов и Гениборгов.

Ягеллоны — великокняжеская и королевская династия, правившая в государствах Центральной и Восточной Европы в XIV–XVI веках.

Переселенцев стали называть по-польски holendry, а по-немецки Bughollaender, что в переводе означает «бужские голландцы». Однако вряд ли можно считать это доказательством голландского происхождения голендр. Среди колонистов, заселявших польские земли, действительно были и голландцы, но, как утверждают историки, слова «голландец» и «колонист» часто воспринимались как синонимы. В XVII веке выходцы из первых польских поселений основали новые колонии, которые уже назывались по имени народности — Свержовские Голендры, Забужские Голендры.

После третьего раздела Польши в 1795 году голендры оказались на территории Российской империи. Здесь, а точнее — в Гущанской волости Владимир-Волынского уезда Волынской губернии и в Домачёвской волости Брест-Литовского уезда Гродненской губернии, они и жили все вместе до начала XX века.

С 1911 по 1915 год 36 семей переселились на новые земли — в Сибирь. Из-за фамилий поселенцев скопом записали в документах немцами. Впрочем, поначалу считаться немцем, аккуратным и дисциплинированным, было не зазорно: «Жили мы себе как немцы и жили. Это только во время войны мы узнали, что такое немцы».

Так история начала раскалывать на части некогда многочисленную и сплочённую общину. Те, кто не поехал в Сибирь (а их было большинство ), вскоре оказались гражданами Польши, к которой по условиям Рижского мирного договора 1921 года перешли Западные Белоруссия и Украина.

В 1940 году, после четвёртого, последнего, раздела Польши голендр «поделили» между собой большие братья — СССР и Германия. Голендры жили вдоль Буга, разделявшего советские и немецкие войска. Им как носителям немецких фамилий было предложено воссоединиться с фатерландом. Больше 2000 человек перешли на немецкую сторону. Потом их переселили в специальный административный район недалеко от Познани, а весной 1944 года, во время наступления Советской армии, они ушли с другими немцами и осели под Берлином и на западе Германии, где и живут до сих пор.

Семьи, которые решили остаться на советской территории, были в 1941 году депортированы в восточные лагеря, поскольку состояли из «лиц немецкой национальности», и таким образом, как и их родственники в начале века, тоже оказались в Сибири. Но уже не по своей воле. Сколько их было и какая часть из них сумела выжить — неизвестно.

Немецких родственников пихтинских голендр этнограф Наталья Галеткина нашла под Берлином и в Дуйсбурге. Когда она рассказывала немецким голендрам Брониславе и Марьяне Людвиг о свадебном «прибивании чепца», женщины даже вспомнили слова, которые положено было произносить на Волыни во время этого обряда: «Вжие, вжие ещё раз, вжие сто лят».

Пихтинские голендры испытали на себе и раскулачивание, и репрессии 30-х. (Андрея Мартыновича Зелента, деда Ивана Зелента, в 38-м расстреляли как участника австро-латышского заговора.) Но самое страшное испытание, выпавшее на их долю, — это трудармия. В неё через военкоматы мобилизовали советских немцев (голендры, естественно, считались немцами), румын, финнов, венгров — всех тех, кому, по мнению властей нельзя было доверить оружие. В трудовую армию, в отличие от обычной, забирали и мужчин, и женщин, у которых были дети старше трёх лет, и подростков, начиная с 15 лет.

Война там продолжалась не четыре года, а значительно дольше. В ноябре 1945 года немцев-трудармейцев отнесли к категории «спецпоселенцев». Официально их сняли с учёта в спецкомендатурах только в 1955 году. Многие пихтинцы отбыли в трудармии лагерный срок: 8-9 лет. Работали они на лесозаготовках и на строительстве лагерей в Красноярском крае, в Пермской области, в Усольлаге.

Усольский исправительно-трудовой лагерь — один из лагерей ГУЛАГа. Был основан в феврале 1938 года в городе Соликамск Свердловской области (сейчас это город в Пермском крае) и работал до 1960 года.

По воспоминаниям тех, кто остался в живых (таких немного), самые страшные унижения они как «недонемцы» (не знавшие языка) терпели не от лагерного начальства, а от военнопленных и немцев Поволжья. «Они нас „русскими немцами“ считали и нас ненавидели, — вспоминает Рудольф Гильдебрант (8 лет в трудармии). — Придёшь в столовую — он своему черпает со дна погуще, а нам водички сверху». Отец Ивана Зигмундовича Зелента вернулся из трудармии в 1945 году. Он был так измождён, что жена узнала его только по плотницкому рассечённому пальцу.

Пока взрослые трубили срок в трудармии, вокруг пихтинских деревень бродили люди из НКВД и райкома партии, получившие задание разобраться, немцы всё-таки здесь живут или нет. Пётр Людвиг не так давно повстречался в посёлке Залари с одной из таких сотрудниц, которая утверждала, что если бы услышала хоть слово по-немецки, отправились бы голендры в полном составе в дальние лагеря. Но Бог миловал — детишки и старики говорили только «по-хохляцки».

Человек корчующий

Среди множества версий происхождения названия «голендры» есть одна, которая представляется особенно привлекательной. Она связана не с историей перемещения голендр по Европе, а с родом их занятий. В одной из старых церковных хроник бужских колонистов называют Haulaender. Словом Hauland немцы называли расчищенные от лесов земли (от hauen — pyбить). Устаревшее слово Haulander вполне могло трансформироваться в Hollaender.

Действительно, в XVII-XVIII веках голендры корчевали леса на Западном Буге, а в начале ХХ века — тайгу в Сибири (по столыпинским правилам, помимо основной ссуды на благоустройство переселенцы получали дополнительные деньги за каждый раскорчёванный участок земли), в 40-е — выкорчёвывали пни в трудармии. Они привыкли корчевать. Если человек говорит «мы из голендр» — знайте, перед вами «Homo корчующий».

Эту тяжёлую, но необходимую работу нельзя делать в одиночку. Может быть, поэтому голендры держатся вместе, ценят общину и родственные связи, хранят веру и традиции.

Судя по всему, пихтинские голендры не хотят никуда возвращаться и ни с кем воссоединяться. Им и в Сибири хорошо. Они здесь привыкли. Лишь бы их больше никто не трогал.