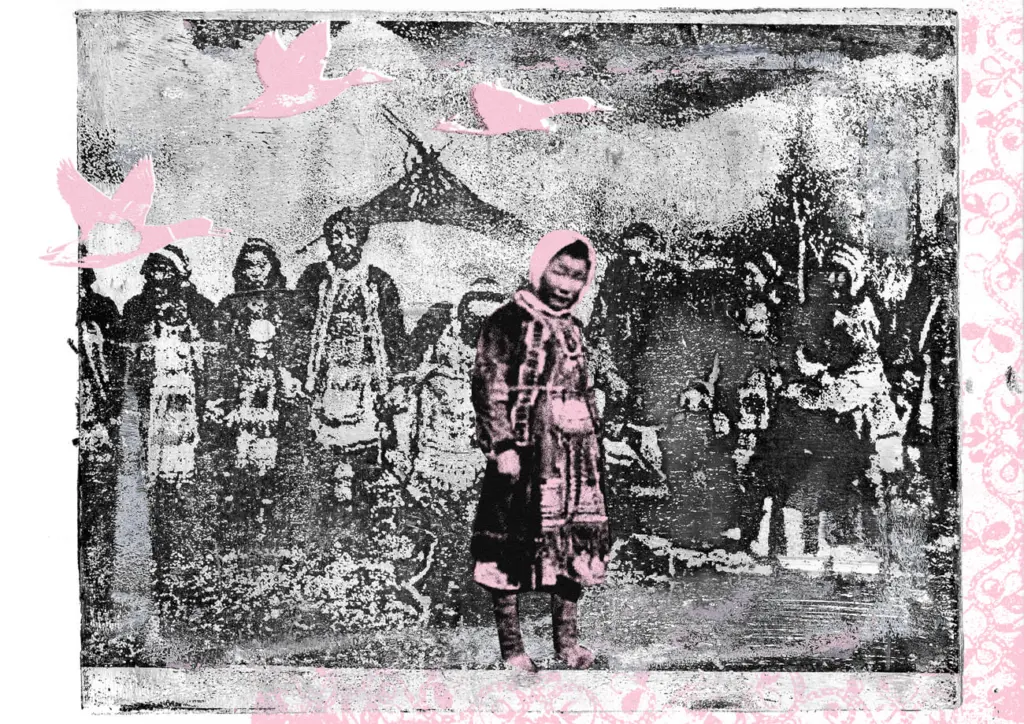

Негидальцы — коренные жители Хабаровского края. Их предки поселились на этой земле задолго до появления русских первопроходцев. Сегодня негидальцев в России около 480 человек, из них носителями родного языка являются всего двое: 82-летняя Дарья Надеина из небольшого села Владимировка и её сестра Галина. Рассказываем, как Дарья Ивановна старается сохранить свой язык и уникальную технологию производства меховых ковров и почему её русская и украинская невестки знают негидальскую культуру лучше многих негидальцев.

«Это негидальцы шили»

Фамилия Надеиных среди коренных народов в Хабаровском крае на слуху: Дарья Ивановна — известная негидальская мастерица. Она вышивает кумаланы — меховые ковры из утиных головок и оленьих шкур с трилистником — символом здоровья, змеями — символами мудрости, и утками — символами ума. Мозаика из птичьих шкурок — так называется эта технология — из-за своей сложности считается почти утраченной. На то, чтобы создать такой ковёр, уходит пять-семь лет. А итоговая стоимость составляет 30–50 тысяч рублей.

Кумаланы Дарьи Ивановны показывали на выставках в Японии и Китае, а подобный ковёр, изготовленный её матерью, Анной Порфирьевной Надеиной, хранится даже в петербургском Эрмитаже. «Всю жизнь учусь вышивке, — говорит негидальская мастерица и объясняет: — Чтобы была гармония, нужно чувствовать цвет и свет».

Дарья Ивановна умеет шить со второго класса. Когда ей было восемь лет, в школе девочек обучали национальному мастерству. Однажды в детстве мать доверила ей работу с ровдугой — выделанной замшей из оленьей шкуры, но предупредила, чтобы тапочки, которые собралась сделать дочь, можно было продать. «Ты же понимаешь, каким трудом нам достаётся ровдуга?» — спросила тогда Анна Порфирьевна. С тех пор, говорит мастерица, она знает, что вышьет любое изделие в высоком качестве:

— Мама говорила, что любой своей работой ты представляешь лицо — и собственное, и своего народа, чтобы потом не говорили: «Ой, это негидальцы шили — боже ты мой!»

«Это никаким спросом не пользуется»

Негидальскую культуру семья сохраняла не только вышивая, но и разговаривая на родном языке. По словам Дарьи Ивановны, в 50-е годы прошлого века не приветствовалось, когда люди говорили на негидальском, но в их семье это правило нарушали. Правда, со временем русский язык всё равно «победил» их родной.

Когда журналистка «Новой вкладки» связалась с Дарьей Ивановной, та сказала, что не видит смысла в этом интервью: «Вы понимаете, что никому это не интересно? Что исчезает язык, исчезает культура, исчезает вообще этнос?»

Женщина отказалась от личной встречи несколько раз по разным причинам: сперва она заболела, в другой раз не хотела отрываться от огорода, а летом 2025 года её младшая невестка сказала, что сейчас пора голубики и Дарья Ивановна «с утра до ночи в тайге». Но в первый и единственный разговор по телефону Дарья Ивановна поделилась болью по поводу вымирания своей культуры.

— Негидальцы — это люди, живущие по берегам рек. Если они жили у воды, значит, всегда охотились на водоплавающую дичь, правильно? Когда охотились на уток, ничего не выбрасывали! Пух шёл на подушки, из перьев делали что-то типа веера, из утиных головок шили коврики и украшали ими жилище.

Дома у Дарьи Ивановны хранится несколько кумаланов, в том числе и от матери, которые негде продать. В 2023 году по поводу покупки ковров к ней обращался краеведческий музей в Хабаровске, но цена за кумаланы оказалась для него слишком высокой.

— Я понимаю, почему молодёжь этим не занимается, — вздыхает Дарья Ивановна. — Это никаким спросом не пользуется, а дело очень затратное. На один из последних кумаланов мне пришлось купить двадцать оленьих лап. Ковры лежат в мешках, а свой труд я за три копейки продавать не хочу.

Невестка женщины Светлана Надеина подтверждает: это очень тяжёлая работа. «Чтобы шкура стала мягкой, нужно мять её руками до боли, — поясняет она. — Нужно выделать шкуру до состояния ткани, чтобы её можно было шить, чтобы она не шуршала, не пахла. Для чего молодёжи этим заниматься?»

«Дети стесняются»

В 1990-е и 2000-е годы Дарья Ивановна пробовала своими силами восстановить интерес к негидальской культуре: пыталась вести в местной школе языковые курсы для взрослых и обучать негидальской вышивке женщин. Говорит, что сперва люди заинтересовались, но позже — с первыми сложностями в изучении синтаксиса — все рассеялись, потому что хотели учить только отдельные слова. «А как вы будете связывать эти слова между собой?» — возмущалась Дарья Ивановна.

Позже она пробовала вместе со старшей невесткой Светланой организовать в местном детском саду занятия по негидальской культуре, но, когда появились новые требования к дополнительному образованию, ей пришлось оставить эту идею:

— Сами негидальцы провели родительское собрание в школе и отказались от преподавания родного языка, а когда я вела занятия в детсаду, мне вообще говорили: «А кому это нужно?» А я считаю, что народ тогда народ, когда знает родной язык!

Сейчас она иногда проводит мастер-классы для школьников по созданию кумаланов, а ещё записывает негидальские сказки, которые слышала от родителей и которые ранее нигде не издавались.

Правнучка Дарьи Ивановны Даша учится в четвёртом классе. Когда девочка ходила в детский сад, мастерица учила её обиходным словам. Даша знала, что «эмин» — это мама, а «амин» — отец. Дарья Ивановна говорит, что сейчас, когда она предлагает ей изучать национальную хореографию, чтобы в будущем выступать и зарабатывать на этом, Даша отвечает, что «дети стесняются носить негидальскую одежду». Что касается родного языка, правнучка говорит:

— Баба, а кому это надо? Я учу английские слова.

«Я как собака: понимаю, а сказать не могу»

53-летняя Светлана Надеина — старшая невестка Дарьи Ивановны. Она украинка. Когда девочке было 14 лет, её семья переехала из Одесской области в посёлок Пуир Хабаровского края. Как-то школьная подруга позвала Светлану к своей бабушке, в соседний посёлок Макаровка, на обед. Там девушка впервые попробовала мос — сладкий холодец из фруктов, который застывает на рыбьей коже.

— Подумала, что такой вкус из-за того, что в плохо вымытую посуду залили фруктово-ягодную смесь, — вспоминает Светлана. — На самом деле этот холодец застывает за счёт того, что выделяет рыбья кожа, но потом её удаляют; это вкусно, но очень необычно.

Тогда же она увидела, как готовят юколу — вяленое мясо рыбы или оленя, как выглядят унты из нерпы, а также впервые прокатилась на ездовых собаках.

С будущим мужем-негидальцем Светлана познакомилась спустя четыре года: они оба были студентами педучилища в Николаевске-на-Амуре. Через год пара расписалась, и 17-летняя девушка, уже немного знакомая с культурой коренных народов, попала в национальную семью.

Вечерами тётя мужа, его мать и бабушка собирались у телевизора, выделывали птичьи или рыбьи шкурки, вышивали и общались на негидальском. «Казалось, когда они на своём говорят, что меня обсуждают, ведь когда ты молодой, ощущение, будто мир вокруг тебя вертится», — улыбается Светлана.

С мужем она общалась на русском, но чтобы лучше понимать новых родственниц, начала учить негидальский. Пара лет ушла на то, чтобы добиться общего понимания, и около пяти — детального. «Я как собака: понимаю, а сказать не могу», — смеётся женщина.

Где-то в 2010 году бабушка супруга хитростью втянула невестку в вышивание кумаланов: она попросила Светлану выделать центр ковра из ровдуги, потому что «у самой уже слабое зрение». Предполагалось, что после сердцевины изделия бабушка продолжит вышивать сама, но в итоге она сказала: «Раз выделала центр, то и ковёр шей». Так её невестка, развивая навык, со временем стала призёркой и победительницей конкурсов кумаланов.

— То, что мы таким образом сохраняем негидальскую культуру, я не думала. Ну, шили и шили, например торбаса — это сапоги из оленьих шкур. В советское время мы их продавали, семья так зарабатывала. Мы же на Севере живём. С кумаланами так же. Раньше детей учили: добыл животное — привези его домой целиком, потому что из шкуры шили одежду и обувь, из оставшихся лоскутков — кумаланы, из копыт делали пуговицы. Полная благодарность этому животному, потому что накормило, не оставило голодными.

«Молодёжь вообще ничего не хочет»

Младшей невестке Дарьи Ивановны Наталье 36 лет, она русская и тоже живёт во Владимировке. Знакомство с негидальской культурой для неё началось не с вышивки, а с примет и поверий. Когда она приехала в деревню с новорождённым ребёнком на руках, местные ей посоветовали не оставлять детское бельё сохнуть на улице на ночь, иначе «лялька будет плакать».

— Я раз не послушалась — у меня ребёнок заплакал, второй раз не послушалась — снова плач, третий раз занесла бельё — стал ребёнок спать. Тогда поняла, что веками люди это подмечали и что всё это неспроста, — вспоминает она.

Теперь Наталья, по негидальским поверьям, запрещает дочке, когда та играет, надевать тазик на голову — иначе не вырастет. Не ставит веник ручкой вверх — иначе не будет достатка, а также «подкармливает духа огня», подкидывая какую-нибудь конфетку в печку.

— У негидальцев же нет Бога, как у христиан, они поклоняются духам, — объясняет женщина. — Так же и с водой. Поскольку деревня живёт рыбалкой, то нужно обязательно подкармливать реку: преподнести монетку, конфетку, сигаретку, рюмочку водочки налить. Это называется обряд кормления реки.

Наталья, по её словам, прониклась негидальской культурой как родной. Особенно когда стала директором в местном культурно-досуговом центре. Она организует национальные праздники, например День коренных народов или День охотника, на которые съезжаются жители соседних сёл. На этих торжествах негидальцы проводят обряд очищения: поджигают веточку дикого багульника и окуривают ею желающих, а ещё подвязывают к деревьям цветные ленточки, загадывая желания.

Но у негидальских детей от таких мероприятий желания изучать родной язык или рукодельничать не прибавляется. «Я разочаровалась, молодёжь вообще ничего не хочет», — расстраивается Наталья.

«Лучшие люди растворяются в городе»

Переживает за сохранение негидальской культуры и Светлана Надеина.

— В прошлом году мы с ужасом отметили, что орочский язык теперь относится к исчезнувшим, — говорит она. — Следующий на очереди негидальский — красивый, звучный, напевный. Это трагедия. Но заниматься культурой никто не будет: семью нужно кормить хлебом, а не сказаниями о былом.

О́рочи — коренной малочисленный народ Дальнего Востока России, относящийся к тунгусо-маньчжурской языковой семье.

Светлана считает: люди лишь с возрастом начинают понимать, что их культура важна. Она осознаёт, что «сейчас другое время и молодёжи не до традиций», но надеется, что когда-нибудь её дети и внуки всё-таки начнут шить кумаланы или выучат негидальский. «Задача государства — это сохранять язык, но что-то, видимо, в этих механизмах не отработано», — заключает женщина.

Лингвист, научный сотрудник Научного центра сохранения, возрождения и документации языков России Института языкознания РАН Василий Харитонов согласен со Светланой Надеиной: чтобы восстановить интерес к родной речи на массовом уровне, необходимы решительные действия государства. Речь не только про негидальский, но и про любой другой коренной язык Хабаровского края.

Сам Харитонов — специалист по нанайскому языку, из близкородственных языков этот — самый «живучий», на нём говорят около двух-трёх сотен человек, в основном пожилых. Но время идёт, и уже через пять-десять лет язык может исчезнуть.

Проблему забывания родной речи языковед напрямую связывает и с социальными процессами:

— Лучшие люди — в смысле более социально активные, амбициозные — часто уезжают из деревень в города. Престиж города всё-таки давит. Потом, пожив там, люди теряют свою национальную общность. Активные нанайцы «растворяются» в городе, они, можно сказать, перестают быть нанайцами. Они вряд ли создадут нанайские семьи, вряд ли сохранят традиции.

Свою лепту, по словам Василия Харитонова, вносит и бытовой расизм в городах, из-за которого нанайцы, негидальцы и удэгейцы стремятся отстраниться от всего национального. Потом наступает кризис идентичности. К тридцати годам многие представители коренных народов хотят знать родной язык, но им уже не к кому обратиться.

В институте языкознания, где работает эксперт, разработали программу из почти двухсот пунктов по сохранению национальных языков. Она предполагает создание локальных центров в сёлах, где постоянно ведётся языковая работа с населением, развитие профессионального образования на родных языках, рабочие места для специалистов, владеющих коренными языками. Но программа эта так и остаётся на бумаге.