На границе России и Эстонии живут сету — финно-угорский этнос, впитавший особенности культур обоих государств и сохраняющий языческие привычки. В России — в Псковской области — сету осталось всего около сотни человек: большинство уехало в Эстонию под давлением властей сначала СССР, а потом и РФ. Теперь в главной сетуской деревне Сигово живут только русские, а некоторые сету воюют в Украине на российской стороне. Журналист «Новой вкладки» Олег Артюшенко рассказывает, как так получилось.

«Здобрым утром»

На крыльце большого зелёного дома нас встречает его пожилая хозяйка. На ней узорчатое платье, на плечах синий кардиган, а на голове платок. У подола женщины вьются котята, и она просит нас внимательно смотреть под ноги. Это Нина Васильевна Кирвис, бывшая учительница математики и представительница малочисленного народа сету, которых в России осталось немногим более ста человек.

— Вы последние успеваете увидеть вживую вот таких стареньких уроженцев этой земли, хуторян, — торжественно произносит Нина Васильевна.

Кирвис оставалась на земле предков и в Великую Отечественную войну, и в послевоенную коллективизацию, и в 60-е — когда на Псковщине закрывали эстонские школы и многие сету уезжали. Не уехала и после распада СССР.

Коллективизация в странах Балтии проходила в 1948–1949 годах в рамках насильственной советизации, сопровождалась массовыми депортациями и репрессиями против крестьянства. В отличие от многих других регионов СССР, в Эстонии, Латвии и Литве коллективизация столкнулась с сильным сопротивлением и была менее успешной, крестьяне долго сохраняли приверженность индивидуальным хозяйствам. Несмотря на это, к 1953 году коллективизация в прибалтийских республиках была в основном завершена.

Сейчас Нине Васильевне 86 лет. В деревне Гусинец Печорского района Псковской области, где она живёт, всего несколько улиц. По дорогам, которые представляют собой смесь грязи и щебня, почти никто не ходит. Редкие дачники приезжают сюда на машинах. Дома смотрят на улицу чёрными окнами. У Нины Васильевны тоже темно, источников света всего три: печка, телевизор и тусклая лампочка. В кресле сидит седобородый мужчина в чёрной кофте, серой кепке и джинсах. Это сын Нины Васильевны Александр. Он сету наполовину. «Полуверец-полукровка», — представляется мужчина.

И мать, и сын — преподаватели: Александр работает в музыкальном училище в Изборске, а Нина Васильевна много лет была учительницей математики, сначала в маленькой школе рядом со своей деревней, потом в Пскове. Близится День учителя, поэтому на столе конфеты и цветы от бывших учеников; Александр позволяет себе пару рюмок крепкого напитка.

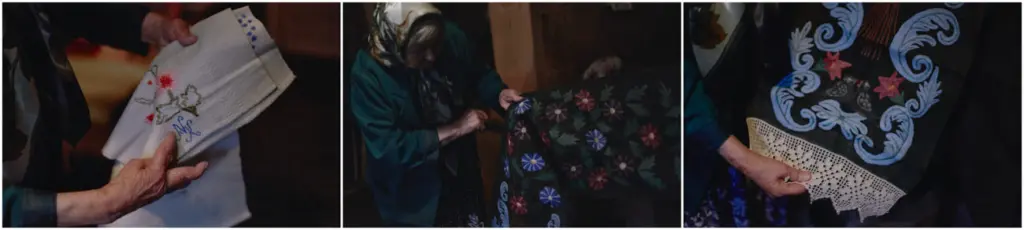

В деревне Запутье, где жили бабушка и дедушка Нины Васильевны — Дарья и Тимофей, остался только разрушенный дом. Бабушка носила традиционные сетуские одежды и украшения по праздникам. Был у неё и знаменитый суур-сыльг, или сету-сыльг, — тяжёлое серебряное украшение в виде конусообразной фибулы, напоминающее то ли холм, то ли женскую грудь. У сету есть пословица: «Женщину сначала слышно, а потом видно», потому что праздничные украшения громко звенят при ходьбе. Бабушка Дарья так и не научилась грамотно говорить по-русски, в подтверждение этого Нина Васильевна показывает полотенце, на котором выткано: «Здобрым утром».

Единственная русская в деревне

Запутье, где когда-то жило много сету, теперь пустует. В главной же сетуской деревне, Сигово, ещё сохраняется жизнь, но сету в ней только работают. Населённый пункт считается туристическим местом, дорога к нему заасфальтированная, аккуратная. Дома чистые, на многих свежая краска приятных тонов.

Из общего ряда выбивается двор Татьяны Огарёвой, где когда-то был главный музей сету и где ещё остаётся музейный флёр. По двору бегают куры и петухи, на заднем дворе — сарай с экспозицией, частично розданной в этнографические музеи.

Через дорогу напротив дома Татьяны находится аккуратное одноэтажное каменное здание — государственный музей сету. Его директриса Хелью Маяк и её коллеги в Сигово не живут, но приезжают сюда на работу. Музейный двор скрывается за большими коричневыми воротами, калитка которых, впрочем, открыта. Во дворе можно увидеть орудия труда, которыми пользовались сету, белый с чёрной крышей амбар, пластиковую корову. Сам музей закрыт, хоть рабочее время ещё не кончилось. Сотрудники отказались общаться с нами. Хелью Маяк сказала, что ей «надоели журналисты».

Ещё при советской власти в деревне Сигово Псковской области местные жители собирались на свои праздники — не такие, как в других деревнях. В Сигово жили сету, или «псковская чудь», «полуверцы», — небольшая финно-угорская этническая группа со своей верой и обычаями. На каждый праздник старейшина Николай Таппер звал Татьяну Огарёву — единственную русскую в деревне.

— Сидели в нескольких кругах, пиво было в больших бидонах — разливали по кружкам и по каждому кругу такую кружку пускали. Мне как гостье давали первой, — с удовольствием вспоминает сейчас 86-летняя Татьяна. — Для пива сами выращивали и ячмень, и солод. Добавляли ягоды можжевельника для запаха, сухари. Пиво было тёмное, сладковатое и довольно густое.

В 80-е в Сигово жило несколько десятков сетуских семей. С наступлением 90-х они начали неторопливо переезжать в ныне независимую Эстонию. Когда ввели визы, стало ясно, что границу закрывают всерьёз, и люди поехали быстрее. К 2002 году, согласно данным переписи населения, в Сигово осталось всего 11 жителей.

— Коля Таппер сам проводил похороны. И в общем-то на их похороны не должны были приходить русские. Но так как народу никого не было, меня тоже всегда приглашали, — рассказывает Огарёва. — К концу XX столетия наша деревня лишилась постоянных жителей. Какое-то время я жила вообще одна и по деревне бегали волки.

Татьяна Огарёва была в Сигово учительницей музыки. Сейчас это невысокая интеллигентная женщина, которая ходит чуть сгорбившись, на ней коричневый кардиган и обязательно тёплые шерстяные носки. Она вспоминает, как Николай Таппер, которого уже нет в живых, попросил её о помощи: «Мы учителям очень доверяем, учителя — это люди, которые занимаются нашими детьми. Мы тебе поможем — но я хочу, чтобы ты сохранила память». Уезжая, люди оставляли ей предметы быта и культурные ценности: традиционные полотенца, льняную одежду, украшения, ткацкие станки и музыкальные инструменты.

Свой стихийный музей Огарёва обустраивала 35 лет, переоборудовав под него сарай. Сейчас женщина раздаёт экспонаты по местным этнографическим музеям, содержать в порядке старинную утварь ей трудно — возраст! Но тем, как память о народе сету хранится теперь, Татьяна недовольна.

— Я говорю: ну покажите из музеев хотя бы фотографии! И вот все манекены мои прекрасные сидят с поникшими головами, как кучка пьяных на скамейке! — рассказывает она про то, что стало в одном из псковских музеев с переданными ею ценностями.

Обнять берёзу, посидеть на осиновом пне

Малочисленный народ сету исторически жил на территориях современных России и Эстонии — там, где сегодня проходит граница двух государств. Их язык ближе к эстонскому, но в нём есть финские корни и русские заимствования. По данным исследователей, в России осталось не более сотни сету, если говорить о тех, кто сохраняет язык и культуру. Если считать всех, у кого хотя бы один родитель сету, — это порядка двух с половиной сотен. В Эстонии сейчас живёт свыше двух тысяч представителей этого народа.

Раньше сетуские хутора и деревни располагались рядом друг с другом — из них получался нульк, община. Теперь полноценных деревень сету в России не осталось, есть населённые пункты, где проживают максимум пять-шесть человек.

Откуда сету взялись, до сих пор чёткого понимания нет, про это спорят даже учёные. Полуверцами их называли с царских времён, в советские годы записывали в эстонцы. Сету относили себя к православной вере, но уважали духов и придерживались поверий: задабривали камни, обнимали берёзы, изгоняли «плохую энергию», садясь на осиновый пень.

История сету не отмечена тесным сотрудничеством с политической властью. В Российской империи их подозревали в язычестве, после революции и коллективизации, которой сету сопротивлялись, начались депортации. В Красноярском крае до сих пор существует этническая деревня Хайдак, где живут потомки высланных сету.

Такой подход властей сплотил маленький народ. Они почти никогда не судились друг с другом. По воспоминаниям сету и исследователей, самыми тяжкими преступлениями в этой среде были редкие пьяные потасовки. Огарёва считает, что в годы коллективизации сету «наелись» от системы, которая загоняла в колхозы людей, отбирая у них живность и землю. После этого они перестали надеяться на суды. Политику нынешние сету обсуждали и обсуждают неохотно, даже с родственниками.

Сету старались сохранить в первую очередь обычаи, в том числе и практические. Татьяна Огарёва с грустью говорит, что теперь ушла сетуская культура обработки земли, содержания скота, производства льна. Например, сету всегда засаживали только половину своих земель: пока одна половина поля используется, вторая отдыхает. Татьяна вспоминает, как соседи-сету предлагали засадить неиспользуемый ею участок, чтобы дать их собственной земле передышку.

По узкой, посыпанной щебнем дороге мы въезжаем в деревню Малы под Изборском. За поворотом открывается незасеянное поле, поросшее мокрой травой, а рядом с ним — окружённый молодыми сосенками участок семьи Хейно Кадаямяги. Мужчина средних лет с широкой улыбкой разговаривает с нами так, что остаётся ощущение беседы с иностранцем, который идеально выучил русский: то ли выговор, то ли лексика выдают нечто отличное от обычного деревенского жителя.

— У нас ещё были коровы, свиньи, овцы. Сейчас держать такое — себе в убыток. Раньше поросёнка откармливали целый год, а сейчас их на фабриках откармливают за три месяца! — с недовольством говорит он.

У Кадаямяги на внушительных размеров участке посажены морковь, свёкла, картофель; вторая половина поля, как и полагается по сетуским правилам, отдыхает. Часть продуктов Хейно продаёт в Пскове на ярмарках. Название «сету» в продвижении продукции не использует. На вопрос «Почему?» пожимает плечами: «Просто говорю Печорский район, да и всё».

Кулепилдур

В семье Нины Васильевны Кирвис говорили и на русском, и на сету. Женщина отлично знает оба языка.

У сету нет письменности, культура только устная, поэтому учить язык можно было, лишь постоянно находясь в среде. Само собой, образование на языке сету получить ни в советские годы, ни позже было невозможно, и дети сету шли в эстонские школы — эстонский был им чуть ближе русского.

— Я маленькая ходила в эстонскую школу, это где-то два — два с половиной километра от дома, по намятой санной дороге. Были и встречи с волками, всякое было! — вспоминает Нина Васильевна. Все уроки велись полностью на эстонском, но между собой «мы все ля-ля-ля по-сетуски», рассказывает Кирвис. Учителями же были «чистокровные эстонцы», и они не говорили с детьми на их языке.

— Ну как учитель будет с нами на сету? Это не очень литературный язык, это как русский деревенский: «Куды пошёл, чаво принёс», — объясняет женщина.

Язык сету очень гибкий и меняется от места проживания носителя. У сету Псковской области больше заимствований из русского; у эстонских, соответственно, из эстонского.

Практику двуязычия в эстонских школах подтверждают Хейно Кадаямяги и его брат Энн из Трынтово, которые учились в 80-е.

— Понимаете, учёба есть учёба. Про сету вообще начали говорить только в 90-е. А при СССР у меня в паспорте было написано «эстонец», — говорит Хейно.

Когда Нина Кирвис окончила семь классов, мать предложила ей пойти в русскую школу в Изборск. Та испугалась: «Будут дразнить „полуверка — белый лоб“» (традиционная одежда сетуских женщин включала в себя белую ленту на голову) — и выбрала эстонскую школу в Печорах. В её классе все дети были сету. Отучившись, многие решили пойти в эстонские вузы, в их числе и Нина. Она попробовала поступить в Тартуский университет, но конкурс был слишком большой, не прошла. Работа нашлась даже без образования: дома, учительницей математики в своей же «лесной», как они её называли между собой, школе.

— Я за всю работу в школе ни одной двойки за четверть не поставила. Коллеги часто говорили, что у них все двоечники. А я им говорю: «Женщины, работать надо и любить детей!» Я старалась всегда дотянуть хотя бы до тройки! Это мои дети, все мои ученики!

Пока мы рассматриваем семейные фотографии Кирвис, Александр сокрушается, что его дочь отказалась учить сетуский — «ей не надо, у неё татуировки». С женой он развёлся, а зять, по словам Александра, не уважает культуру и будет рад продать всё наследство.

Самого же Александра в детстве мама отправляла к своим родителям. Он научился понимать сетуский язык, но разговаривает, по собственному признанию, посредственно.

— Мам, а скажи, как Пушкин на сету? — внезапно спрашивает он.

— Саша, ну что ты перебиваешь, не переводятся фамилии!

— Нет, давай, давай, — подначивает её Александр, еле сдерживая смех.

— Кулепилдур, — обречённо отвечает Нина Васильевна. Александр смеётся.

Глобализация!

Нина, жена Хейно, когда познакомилась с супругом, сразу поняла, что он сету — «фамилия выдаёт».

— Можно было бы подумать, что эстонец, но у нас здесь, в принципе, кто ещё есть-то, кроме сету? — вспоминает она, как много было раньше «полуверцев».

Теперь их почти не осталось. Распад общины и отъезд большинства в Эстонию плохо сказались на оставшихся сету.

— От одиночества, конечно, стали умирать. Спиваться стали. А если начинаешь пить, то и быстро идёшь на тот свет! — резюмирует Татьяна Огарёва.

В пример она приводит своего соседа Лео: тот продал свою усадьбу под государственный музей сету, получал деньги в рассрочку, постепенно их пропивал и в конце концов просто повесился.

Но в Сигово в последние годы постепенно стали приезжать русские, которые были готовы сохранять культуру сету. Татьяна Огарёва перечисляет своих помощниц:

— Альбина Лебедева освоила тонкости вязания крючком, потому что у сету было крючковое цветное кружево, огромные простыни были, скатерти. Лена Макарова открыла керамическую мастерскую, — рассказывает она.

В «возрождённом» Сигово около двадцати домов — в основном дачи. До деревни идёт съезд с трассы, раз в неделю приезжает автолавка для тех, кто не хочет ездить за продуктами за 16 километров в райцентр Печоры.

Дороги к Сигово долго не было — и это, по мнению местных, сохраняло остатки общины.

— Здесь было перепаханное поле, мы ходили через борозды до самого Рижского шоссе. Благодаря отсутствию цивилизации сохранялась культура, обряды и верования, — говорит Татьяна Огарёва.

С ней согласен Энн Кадаямяги, брат Хейно, владеющий домом в деревне Трынтово, но постоянно проживающий в Пскове:

— Раньше жили скученно, меньше ездили, не переезжали. Глобализация делает своё, — грустно рассуждает он. — В принципе, любую молодёжь из деревень тянет в города. Хоть Эстонию возьми, хоть Россию. Что делать в деревне? В поле работать? Это не каждый захочет, и тем более продуктами земледелия сейчас не прокормишься, это копейки.

Один народ

Деревень, где сету составляют большинство или хотя бы половину населения, в Псковской области уже нет. В деревне Трынтово, куда к местному памятнику эстонской школе каждый год приезжают король и королева сету из Эстонии, остались только две сетуских семьи. Трынтово кажется пустым: многие участки заросли бурьяном, а дороги травой. На отшибе стоят два дома, жёлтый и белый. Жёлтый принадлежит Энну Кадаямяги, а в белом живут Эдгар Яниссоо и его мать Вера Владимировна.

В этой школе учились много детей сету. Выпускники собирались в Трынтово и после закрытия учебного заведения, так оно стало местом встреч для представителей народа сету.

Король и его жена (королева) сету — это наместники сетуского бога-короля Пеко, который спит в Печорских пещерах. Король и королева выбираются открытым голосованием на Дне королевства сету каждый год в начале августа. Если говорить бюрократическим языком, это временно исполняющие обязанности глав народа сету. Роль короля и королевы культурная: они присутствуют на сетуских праздниках и съездах, но никаких реальных политических полномочий не имеют.

Эдгар — крепкий, коротко стриженный парень лет двадцати с широким лицом и тихим голосом. Языка сету он почти не знает: его мама русская, а отца-сету с ними давно нет. Раньше понимал на слух — когда ездил в гости к бабушке, а теперь и он, и мама сетуский постепенно забывают. Над домом семьи Яниссоо развеваются два полотнища — российский триколор и флаг Псковской 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ.

До 2023 года Эдгар работал кассиром в магазине «Магнит» в Пскове. Сейчас он — штурмовик-гранатомётчик на «СВО», проходит реабилитацию после тяжёлого ранения, уже второго по счёту. Первое он получил в первом же штурме — под селом Работино в Запорожской области. Говорит, что «обстреляли кассетами». Вылечившись, он вернулся на войну, но вскоре опять был ранен, на этот раз уже в Херсонской области, при штурме села Крынки. Беспилотник сбросил Эдгару под ноги гранату, сильнее всего пострадало горло. Поэтому у парня сейчас хриплый голос и пластырь с трубкой на шее.

Кассетами на фронте называются кассетные боеприпасы — снаряды (например, бомбы, ракеты, артиллерийские снаряды), которые при срабатывании разбрасывают множество мелких суббоеприпасов на большой территории.

Эдгар говорит, что ровно год назад под Курском погиб его отчим.

— Русские и сету — это один народ, мы живём на русской границе! Пришло такое время, что надо воевать, и я не оставил бы Россию, — продолжает он. — Сослуживцы, узнавая мою фамилию, спрашивают: эстонец? Отвечаю, что нет, я сету — малочисленный народ. Всем интересно.

Эдгар считает, что война закончится в 2027 году.

— Это было изначально сказано, было такое! Нам надо забрать… ну не забрать, а освободить весь правый берег Днепра!

У Эдгара двойное гражданство — России и Эстонии, в последней есть родственники, и он с ними иногда созванивается, но они совсем не говорят про войну. В Эстонию он пока не ездит, но хотел бы «после демобилизации».

При этом Эдгар говорит, что будет воевать и с эстонцами, если будет такой приказ, — несмотря ни на своё гражданство, ни на родню по ту сторону границы.