По асфальту главной улицы села Красникова стучали копыта. Шеренга из четырёх молодых зубриц занимала всю проезжую часть, вынуждая сельчан жаться к заборам. Зубрица с обломанным рогом, явная заводила в этой компании, с интересом обследовала чей-то огород. Комья земли, которыми швырялись с почтительного расстояния недовольные хозяева, не оказали ни малейшего действия, и только пущенный прямо на любопытную коровку трактор заставил её отступить.

Автор: Борис Жуков. Фото: Александр Сорин

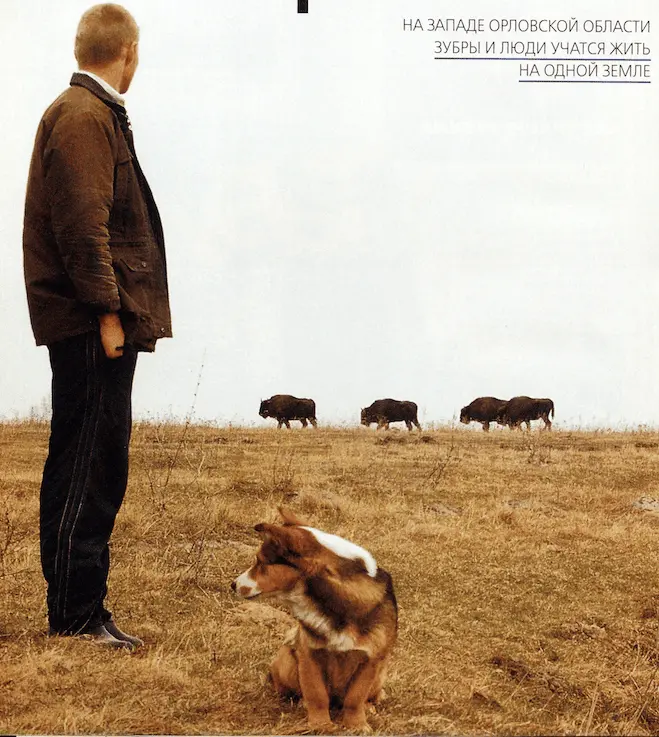

Зато к маленькой коротколапой собачонке, отважно защищавшей родное село от вторжения диких зверей, зубры отнеслись с уважением, показав на ней (к счастью, бесконтактно) свою великолепную технику защиты от волка: голова к земле, рога вперёд и стремительный выпад. Поодаль несколько ребят школьного возраста наслаждались импровизированной корридой.

— Надо этих красавиц всё-таки присоединить или к старому стаду, или к новой группе, — сказал стоявший рядом с нами красивый седобородый человек. — А то так и будут отираться около людей.

— А в стаде не будут?

— Как отелятся, сразу одичают. Телёнок человека боится, отбегает, а за ним и взрослые уходят.

Наш собеседник Владимир Дмитриевич Казьмин занимает должность заместителя по науке директора национального парка «Орловское Полесье», и создание вольной популяции зубров в Центральной России — его главная забота.

Эту историю «Новая вкладка» публикует в рубрике «Ретро-показ». В ней мы размещаем материалы из уже закрытых независимых изданий, чьи тексты мы считаем всё ещё интересными и актуальными.

Материал «Священная корова» был опубликован в апреле 2002 года в «Еженедельном журнале», который выходил в бумажном варианте в 2001−2004 годах. «ЕЖ» делала команда, одним днём уволенная из журнала «Итоги» после его перехода под контроль «Газпрома». Полный архив «Еженедельного журнала» можно посмотреть на сайте архива российских независимых медиа RIMA.

Если вы хотите предложить свою историю для «Ретро-показа», напишите знакомому сотруднику редакции «Новая вкладка» или на hello@thenewtab.io

Бык и Европа

Если бы нужно было дать объединённой Европе свой геральдический символ, зубр был бы одним из главных претендентов на эту роль. Помимо того, что это самый крупный зверь европейской фауны, чрезвычайно живописный и хорошо известный в культуре многих народов, у него есть ещё один козырь: зубры всегда жили только в Европе. И почти всюду — от Волги до Эбро и от Болгарии до Норвегии и Швеции. Однако уже в XI веке «страна зубров» начинает съёживаться, к XVIII веку от неё остаются пять-шесть безнадёжно изолированных друг от друга очагов, а к началу XX века — только два: Беловежская Пуща и северо-западный Кавказ. Здесь зубров до поры до времени защищало то, что обе эти территории были местами великокняжеских охот — именно потому, что там водились эти несравненные звери.

Белове́жская пу́ща — наиболее крупный массив реликтового первобытного равнинного леса на территории современных Беларуси и Польши.

Промысел всё более редко встречавшегося лесного быка уже в конце Средних веков стал прерогативой коронованных особ. Описание этих охот — фактического расстрела десятков и сотен великолепных зверей, которым не оставляли ни единого шанса на спасение, — заставляет сегодняшнего читателя содрогнуться. Но главной причиной постепенного исчезновения зубра было отнюдь не прямое истребление, а неуклонное исчезновение мест, пригодных для его обитания. Хотя зубр нередко посещает и болота, и луга, и берёзово-осиновые перелески, настоящий его дом — широколиственные леса. Причём земли ему нужно много — около 2 квадратных километров на одного зверя. Если будет меньше, то он её вытопчет, истощит, истребит на ней древесный подрост.

Между тем зубры, за исключением старых быков-одинцов, живут группами по 6-20 голов. Такое стадо должно иметь в своём распоряжении десятки квадратных километров леса. Устойчивая же популяция, способная существовать неограниченно долго, должна насчитывать несколько сот голов, и ей требуются уже тысячи квадратных километров угодий — что для большей части Европы уже давно нереально. Недаром все последние очаги обитания зубра находились в горах (Карпаты, Кавказ) или в районах, изобилующих болотами (Беловежье, Силезия, Восточная Пруссия), — те и другие долго оставались в стороне от интенсивного хозяйственного освоения, и потому в них могли жить зубры. Охоты же, которые там время от времени велись, при всей их массовости и кровавости мало влияли на численность зверей, а монополия венценосцев даже охраняла зубров от других желающих поживиться. В таких охотничьих резерватах часто применялись и другие меры охраны — учёт поголовья, зимняя подкормка, отлов животных с целью переселения в другие угодья, вольерное или полувольное содержание и даже разведение в неволе. Впоследствии этот опыт пришёлся весьма кстати.

Впрочем, когда от целого вида остаётся всего несколько сот животных, запертых на двух небольших участках земли, роковую роль может сыграть и охота — особенно браконьерская, безответственная и бесконтрольная. Именно это и произошло с зубром в первой четверти ХХ века. В 1915 году Беловежская Пуща стала полем сражений Первой мировой войны. Солдаты победоносной германской армии, равно как и бежавшие в лес русские окруженцы и дезертиры, не питали ни малейшего уважения к исключительным правам дома Романовых на охотничьи угодья и их обитателей. После российской и германской революций безвластье в бывшем Западном крае достигло того градуса, при котором никакая охрана уже не была возможна: зубров били все кому не лень. И в мае 1919 года убили последнего.

Кавказское же стадо, понеся большие потери в годы Гражданской войны и последующего усмирения Кубани, дотянуло до 1924 года, когда часть территории бывшей великокняжеской охоты вошла в состав Кавказского заповедника. Собственно, заповедник и был создан специально для охраны последних вольных зубров на земле.

Однако местные казаки поняли это по-своему: угодья у них отбирают под зубра, нет зубра — нет и заповедника, тогда снова можно будет пасти скот, рубить дрова и охотиться. И сделали всё, чтобы зубра не было. К 1927 году их усилия увенчались полным успехом. Эта история стала, пожалуй, самым трагическим результатом игнорирования социальной стороны природоохранной деятельности. Зубров кавказского подвида не осталось даже в неволе — последний его представитель, бык по кличке Кавказ, умер в знаменитом зоопарке Гагенбека годом раньше.

Зоопарк в немецком городе Гамбурге был открыт 7 мая 1907 года и стал первым в мире зоопарком, в котором для животных были воссозданы природные условия их обитания — деревья, водоёмы, скалы.

Впрочем, еле уцелел и так называемый беловежский (равнинный) подвид зубра. Перепись, предпринятая по решению прошедшего в 1923 году в Париже Международного конгресса по охране природы, выявила во всех зоопарках, зверинцах и частных парках мира 54 живых чистокровных зубра. К 1927-му их осталось только 48, причём многие парки и зверинцы оказались в стороне от программы. Много позже специальным анализом было установлено: все ныне живущие зубры — потомки всего лишь 12 животных-основателей.

Полная утрата вида представлялась специалистам настолько вероятной, что немецкие зоологи братья Хек на всякий случай начали воплощать аварийный план. Дело в том, что европейский зубр — очень близкий родственник американского бизона. В природе они, естественно, друг с другом не встречаются, но в неволе легко вступают в браки и производят на свет вполне жизнеспособных метисов. Вот Хеки и придумали скрещивать быков-зубров (чьи сексуальные возможности заведомо превышали потребности их соплеменниц) с коровами-бизонками. До создания техники клонирования оставалось ещё три четверти века, зато была хорошо известна методика поглотительного скрещивания: гибриды-зубробизоны снова скрещивались с чистокровными зубрами, их потомство — опять с чистокровными и т. д. Дополненная выбраковкой особей, резко отклонявшихся от классического зубриного облика, эта методика позволяла получить резервное стадо зверей, почти неотличимых от настоящего зубра, на тот случай, если сохранить его всё-таки не удастся.

До сих пор приходится слышать не только от безграмотных теленатуралистов, но и от иных егерей и охотоведов, — что именно таким путём зубр и был сохранён и что все нынешние зубры на самом деле суть потомки зубробизонов. К счастью, изощрённый план Хеков не пригодился: стадо настоящих зубров понемногу стало расти и накануне Второй мировой войны перевалило за сотню голов.

Впрочем, зоологи разных стран ещё долго возились и с зубробизонами, которые плодились гораздо быстрее. Именно эти звери раньше настоящих зубров попали в СССР и в 1940 году были первыми «возвращены в природу» в Кавказском заповеднике, где живут и по сей день. Советские специалисты даже внесли оригинальный вклад в выдыхающийся «гибридный проект», скрестив зубробизонов с домашним скотом. Вероятно, объяснить свою работу высокому начальству было труднее, чем соблазнить его чудо-коровой, не требующей ни пастбищ, ни кормов на зиму, дающей, кроме мяса и молока, ещё и шерсть…

Чистокровные зубры попали в Советский Союз только после войны (в ходе которой мировое стадо опять уменьшилось до 80 голов). В 1946 году начал работу зубровый питомник в белорусской части Беловежской Пущи, в 1948-м — в Приокско-Террасном заповеднике близ Серпухова, в 1958-м — в Окском заповеднике. С 1952 года в польской части Беловежья началось создание первого вольного стада. На следующий год такое же стадо возникло и по другую сторону границы.

Возвращённого из небытия зверя продолжали размножать в десятках стран (к 1985 году число центров разведения зубра достигло 236), но на волю выпускали только в двух: Польше и СССР. К концу 70-х вольные или полувольные стада разного размера существовали в десятках заповедников, заказников, охотничьих хозяйств. Зубров завезли даже туда, где они отродясь не жили, — на Алтай и в Киргизию.

В 1978 году общее поголовье чистокровных зубров в мире превысило две тысячи (из которых около полутора тысяч жило на воле), и зверя официально перевели из категории «виды, находящиеся под угрозой истребления» в категорию «восстановленные виды». Хоть бы сначала по дереву постучали, что ли…

Конец прекрасной эпохи

Кабы академик Фоменко обратил свой проницательный взор на историю зубра, он, вероятно, пришёл бы к выводу, что документы 20-х и 90-х годов на самом деле повествуют об одних и тех же событиях. Крах правящих режимов в странах обитания «восстановленного» вида опять сопровождался ослаблением власти (порой до полного паралича), ухудшением положения населения, а кое-где — и военными действиями. И опять зубры оказались крайними.

Анатолий Фоменко — известный математик и академик РАН, под руководством которого была создана «Новая хронология» — псевдонаучная концепция радикального пересмотра всемирной истории.

Самый сильный удар по ним был нанесён на Кавказе, где обитала одна из крупнейших популяций. Кавказский заповедник так и остался вотчиной зубробизонов (эту искусственную форму с некоторых пор обозначают эвфемизмом «горный зубр»), но к 90-м годам почти 400 чистокровных зубров жило в Цейском заказнике, Тебердинском и Северо-Осетинском заповедниках, Сунженском и Ассиновском охотхозяйствах. Два последних топонима сегодня известны в основном по сообщениям о ходе войны, так что о судьбе тамошних зубров догадаться нетрудно.

Но и в прочих местах сложилась крайне неблагоприятная для зубров обстановка: многочисленное, голодное, хорошо вооружённое и не слишком законопослушное население плюс неэффективная и равнодушная к проблемам дикой природы власть. В результате с 1992 по 1998 год поголовье кавказских зубров уменьшилось вчетверо, а самое большое стадо — цейское — сократилось с 286 до примерно 50 голов. Сказать, сколько их там сейчас и сколько они ещё протянут, не берётся ни один специалист.

В равнинных резерватах, оказавшихся после распада СССР поделёнными между Белоруссией, Украиной и Россией, дела обстояли не столь драматично — хотя, например, небольшая вольная группа, созданная во второй половине 80-х в Подмосковье, в непосредственных окрестностях Центрального зубрового питомника, была в 1992-1994 годах истреблена браконьерами. Но рост поголовья и расширение занимаемых площадей прекратились везде. «Возвращение зубра в природу» оказалось довольно условным: «дикие» стада продолжали зависеть от человека — прежде всего от зимних подкормок.

Самое большое и знаменитое равнинное стадо зубров — беловежское — фактически круглый год держалось на небольшой территории вокруг мест прикорма. В результате такой скученности оно оказалось почти поголовно заражено возбудителем хронического заболевания половых путей (которое сильно снижает плодовитость, а она у зубра и так невысока: корова рожает не чаще чем раз в два года, и только одного телёнка). К тому же охотхозяйства, более не связанные с государством ни административно, ни финансово, всё более косо смотрели на зверя, требующего охраны и подкормки, конкурирующего с промысловыми видами, но не приносящего никакой выгоды. Раздались даже голоса, что исчезновение зубров в предыдущие века было «естественным вымиранием», что это представитель древней, доледниковой фауны и в современные экосистемы просто не вписывается.

«Зубр прекрасно осваивает те экосистемы, в которых он жил до истребления: большие цельные массивы широколиственных лесов, — возражает зоолог Марина Заблоцкая (дочь Михаила Заблоцкого — легендарного зубрятника, возглавлявшего в 40-60-е годы работы по восстановлению зубра в СССР). — Беда в том, что этих лесов в Европе почти не осталось».

В сущности международная программа восстановления зубра зашла в тупик ещё до начала социальных катаклизмов рубежа 80-90-х. До бесконечности разводить зубра в зоопарках и питомниках означало постепенно превратить его в домашнюю скотину, неспособную к самостоятельному существованию. Маленькие изолированные вольные стада обречены на скрещивание внутри себя, которое постепенно приводит к вырождению; к тому же их существование слишком сильно зависит от случайных факторов. А нетронутой территории, на которой могли бы жить хотя бы 400-500 голов, в Европе просто не было.

Тем понятнее энтузиазм, с которым специалисты восприняли инициативу орловского губернатора Егора Строева, предложившего в середине 90-х начать создание большого вольного стада зубров в только что учреждённом на западе его удела национальном парке «Орловское Полесье». На прилегающих к нему землях по примеру Егора Семёновича его коллеги из Брянска и Калуги также создали новые охраняемые природные территории. Так на юго-западе Центральной России возникла уникальная сеть резерватов, протянувшаяся почти сплошной полосой на добрых три сотни километров. На таком полигоне можно было и в самом деле попытаться создать полноценную популяцию зубров.

Разработкой и реализацией соответствующего проекта занялся Всемирный фонд дикой природы (WWF), а участвовать в нём были готовы все, кто имел отношение к проблеме зубра. И дело было не только в деньгах (хотя гранты WWF оказались весьма кстати обоим российским питомникам, всё заметнее хиревшим от безденежья). Проект возвращал смысл былой и нынешней работе этих людей, спасал чуть было не пошедшие насмарку труды предыдущих десятилетий. Впрочем, он не ограничивался пределами России и даже СНГ — зубров дарили парки Германии, Голландии, Бельгии, Финляндии, Швейцарии. За прошедшие десятилетия зубров в европейских вольерах стало много, все со всеми обменялись, все, кто хотел, их приобрели. Так что инициаторы орловского проекта, готовые принять столько зверей, сколько дадут, встретили всеобщее горячее сочувствие.

В марте 2023 года Всемирный фонд дикой природы (WWF) был включён в список иностранных агентов в России, а в июне того же года получил от Генпрокуратуры РФ статус «нежелательной организации».

Первые зубры прибыли в «Орловское Полесье» летом 1996 года. Зверей помещали в специальные большие вольеры, давали им время, чтобы познакомиться и установить отношения друг с другом. На волю выпускали уже сложившуюся группу — как правило, ближе к зиме, когда зубры охотно подходят к кормушкам. Сегодня обитающие в парке четыре стада состоят из 71 зубра, 16 из которых здесь и родились.

Дикий зверь в культурном ландшафте

— Опоздали вы немного с приездом, — говорит Владимир Казьмин. — Снег весь сошёл, зубры к кормушкам уже не подходят. Ладно, завтра поедем за Алехино, сейчас алехинская группа по утрам на полях кормится.

Национальный парк — не заповедник, его режим не подразумевает полного невмешательства человека. Леса и луга, по которым бродят зубры, перемежаются здесь полями, пастбищами, многолюдными деревнями. Да и трудно было бы найти на Орловщине достаточно большой кусок безлюдной земли: это вам не Сибирь и даже не опустевшие в последние десятилетия северо-западные области. Конечно, и здесь есть заброшенные, зарастающие мелколесьем и кустарником поля. Но зубру, образ жизни которого включает постоянные многокилометровые переходы, трудно не сталкиваться с человеком.

Впрочем, похоже, зубров это не смущает: они сами устанавливают регламент отношений с двуногими. Полдня мы кружили по алехинским полям и перелескам, следуя за дюжиной зубров, — и ни разу не увидели мелькнувшей тени, не услышали хрустнувшей ветки. Но всё это время перед нами были свежайшие следы, судя по которым, стадо даже ни разу не перешло на бег. Огромные, грузные звери двигались по лесу бесшумно и неторопливо, легко уклоняясь от контакта с назойливыми гостями. Даже опытный егерь верхом на лошади не сможет подобраться к зубрам вопреки их желанию. «Там, — алехинский егерь Леонид Богданенко машет рукой в сторону торчащей на горизонте телевышки брянского райцентра Карачев, — есть такие болота, что ни пешему, ни конному не пройти. А они всё идут и идут, смотришь — одни роги торчат, а им всё нипочём!»

Но если зубру что-то надо от человека, он не стесняется. «Что за зверя ты нам завёз, Дмитрич?! — шутливо возмущается главный охотовед парка Алексей Егорушин. — Олень подойдёт к кормушке, есть сено — он ест, нет — уходит. А этот, если не найдёт сена, начинает рогами кормушку разносить. Мои егеря уже замучились чинить за ними!»

Немудрено замучиться: правила требуют ограничивать зимнюю подкормку, а в идеале сводить её только к экстренной помощи после особо обильных снегопадов — зверь сам должен уметь находить пищу в зимнем лесу. Так что поводов для гнева у зубров зимой бывает немало. Но у егерей, в конце концов, такая работа. А вот другие живущие на территории парка люди не всегда понимают, почему они должны терпеть художества рогатых соседей.

Наш приезд в «Орловское Полесье» как раз совпал с началом сезона зубриных набегов на поля. Причина проста: в это время года ни в лесу, ни на некошеных лугах свежей травы ещё нет, а тут уже вовсю зеленеют озимые. Ими угощаются не только зубры, но и все виды оленей, зайцы, пролётные гуси и т. д. Но зубры и позже, до самой жатвы, не отказываются от изысканного лакомства, да вдобавок любят поваляться на поле. Для арендаторов урон от подобных набегов вполне ощутим, и они предъявляют претензии сотрудникам парка.

Тем остаётся только глядеть в пол и твердить что-то вроде «мы ставим этот вопрос». Они согласны, что государство, запретившее на этой земле стрелять и ловить диких зверей, обязано компенсировать землепользователям ущерб. Не так уж много денег на это и нужно. Но какие могут быть компенсации, когда им самим с этого года (после фактической ликвидации в федеральном министерстве управления заповедного дела) опять стали задерживать зарплату, а горючего для рабочих поездок выдают по 5-10 литров? Гранты от WWF и РФФИ— строго целевые, на посторонние нужды их тратить нельзя.

Вот разве Егор Семёныч опять что-нибудь подкинет. Он, правда, предпочитает давать деньги на то, что потом можно показать гостям, скажем, на восстановление прудового хозяйства в бывшей усадьбе князей Барятинских. Но в парке с ужасом думают, что произойдёт, когда Строев покинет губернаторское кресло.

«Дмитрич, спорим, через пять лет здесь никакого парка не будет?» — кипятится красниковский егерь Александр Колтунов, крупный, краснолицый, любитель побазарить и подначить, в прошлом удачливый браконьер. Своего прежнего занятия он почти не стесняется, но возвращаться к нему не хочет.

Пока же Строев остаётся для парка палочкой-выручалочкой. В прошлом году была такая история: только что составленная и, видимо, ещё не очень прочная группа зубров-новичков вскоре после выпуска ушла к северу, где между двумя национальными парками — «Орловским Полесьем» и «Калужскими засеками» — вклинивается Болховское охотхозяйство. И как на грех попала там под массовую облавную охоту (не на зубров, конечно, — на разрешённую дичь).

Множество людей, собаки, стрельба ввергли стадо в панику, и оно разделилось самым противоестественным образом: 9 быков с единственной коровой ушли ещё дальше к северу, на калужскую сторону, а 4 коровы отступили к югу. (Молодые уроженки голландских зоопарков, выросшие вместе с домашним скотом и не привыкшие дичиться людей, так и прожили всю зиму около села Красниково. А в день нашего приезда им вздумалось пройти по нему парадным маршем — потому нам и посчастливилось увидеть сцены, описанные в начале статьи.)

После этого случая Строев объявил Болховское охотхозяйство буферной зоной нацпарка: охоты там не запрещены, но должны обязательно согласовываться с парком. Понятно, что ни зубру, ни парку это популярности среди местных охотников не добавило. «А что делать? — оправдывается Владимир Казьмин. — Как я по-другому прикрою парк с этой стороны, когда у меня бензина нет и последний „уазик“ окончательно сломался?»

Тем не менее за всё время реализации «орловского проекта» не было ни одного, даже неудачного, покушения на зубра. Ни страдающие арендаторы, ни лихие браконьеры пока не причинили никакого вреда зубриному стаду. Случаев агрессии зубра против человека, слава богу, тоже пока не отмечено.

Профессионалы охраны природы давно убедились, что её невозможно сохранить только в резерватах, сколь бы многочисленны и велики они ни были. Диким животным — в том числе самым крупным и великолепным — должно найтись место и в населённых человеком ландшафтах. Мы должны научиться жить рядом с ними, не мешая друг другу. Опыт первых лет воссоздания полноценной популяции зубра даёт основания надеяться, что это возможно.

Так что, может быть, даже хорошо, что такой проект начался не в идеально подходящих для него непроходимых лесах, а на обжитой, многолюдной Орловщине.

Постскриптум от «Новой вкладки»

Вопреки прогнозам егеря Александра Колтунова, «Орловское полесье» не закрылось, и уже почти тридцать лет успешно приумножает поголовье краснокнижного европейского зубра. Согласно последней переписи, на май 2025 года в национальном парке насчитывалось 823 зубра, и, как заявлял директор Олег Пригоряну, такого крупного вольного стада нет ни в белорусской, ни в польской части Беловежской Пущи. Если же считать численность общей популяции зубров вместе с сопряжёнными территориями Калужской и Брянской областей, то она приближается к полутора тысячам и может считаться самой крупной в мире.

Нацпарк работает за счёт субсидий из федерального бюджета и доходов от туризма. В «Орловском полесье» сейчас действует около десятка экотроп, а каждую зиму туристов водят «в гости к зубрам» на площадки, где сотрудники нацпарка подкармливают животных сеном и овсом. К слову, зубров теперь так много, что в нацпарке открыли сбор на новую дисковую сенокосилку, чтобы успеть заготовить на зиму нужное количество сена. А ещё рядом с «Орловским полесьем» планируют создать чисто туристический объект — парк семейного и активного отдыха «Зубропарк».