В сегодняшней России многим приходится нелегко. Работники сферы культуры и образования не исключение: одни выбирают работать в системе и мириться с её правилами, другие, напротив, бросают привычную жизнь и даже уезжают из страны. Но есть и третий путь, сложный и одновременно самый интересный: уйти в свободное плавание и придумывать собственные проекты. Так поступили участники группы «Край» — независимые кураторы и художники, которые вот уже два года ездят по стране и вместе с жителями разных её уголков создают выставки, арт-резиденции и объекты искусства.

Журналист «Новой вкладки» съездил вместе с «Краем» в город Каргополь, где группа создала детское пространство «Чтотамиум», и заодно узнали, кто и как двигает культуру и находит себя в одном из самых самобытных городков Русского Севера.

Уроки истории

В первых числах июля в Каргополе проходит праздник народных мастеров, поэтому в городе царит оживление: по улицам снуют экскурсионные группы, а обе гостиницы забиты туристами и приезжими участниками ярмарки. Около входа в Каргопольский музей суетится женщина средних лет.

— Здравствуйте, а вы не знаете, где тут карта города? Должна же на музейном стенде быть карта города? — с тревогой спрашивает она. — Я приехала с экскурсией из Архангельска, осталось несколько часов, ничего не успеваю посмотреть!

Карта города всё это время находится прямо перед ней, но она всё равно благодарит меня за указание и начинает изучать её, бормоча себе под нос названия памятников. Я решаю, что теперь она справится самостоятельно, и желаю на прощание удачи.

— Нельзя желать удачи! — внезапно оживляется женщина. — Вы вслушайтесь в само слово. Там же есть «уд»! Вам известно, что такое «уд»? Хе-хе. Поэтому нужно желать успехов. Вы вообще интересуетесь историей?

— Ну, да, — осторожно отвечаю я.

— Нет, вы не поняли. Не той историей, что пишут в учебниках, а нашим настоящим прошлым. У меня есть для вас кое-что на почитать. Вы читали Левашова? — спрашивает она. — Куда же вы? Подождите! Я так и знала, вы абсолютно не интересуетесь историей!

Это, конечно, клевета. Тем более что, оказавшись в Каргополе, невозможно не заинтересоваться историей: ею пропитано буквально всё. Это небольшой (здесь живёт чуть меньше 9 тысяч человек), основанный в 1146 году городок на юге Архангельской области. На его территории — 17 памятников федерального значения, самые заметные из которых — церкви и храмы, которыми Каргополь и знаменит в первую очередь. Самая старая из построек — белокаменный Христорождественский собор — относится к середине XVI века.

Помимо уникальных храмов, церквей и колоколен в Каргополе много деревянных особняков, характерных для Русского Севера, — основательных и богато декорированных. При этом многие из них в аварийном состоянии, а у некоторых уже провалилась крыша, что в большинстве случаев предвещает неминуемое разрушение. На всех таких особняках красуются таблички «Памятник архитектуры. Охраняется государством».

Парадокс, характерный не только для Каргополя: кажется, что государственная охрана — это хорошо, но она сильно удорожает и усложняет ремонт и реставрацию, на которые чаще всего просто не находится денег.

— Этот статус на деле становится для здания приговором, вот и всё, — грустно констатирует Катя Парфёнова, сотрудница научно-экспозиционного отдела Каргопольского музея.

Она знает, о чём говорит. Энергичная и жизнерадостная Катя искренне волнуется за родной Каргополь и всеми силами пытается сделать город комфортнее, чем он есть. Отработав несколько лет в школе, Катя попала в Финляндию на международный курс гидов-проводников, где обучилась работе с ездовыми собаками. Она вполне могла там остаться и сделать неплохую карьеру, но в какой-то момент решила, что в родном городе она нужнее. И вернулась в Каргополь — к музейной работе и размеренной жизни в частном доме с мужем, двумя детьми, собакой и кошками.

От Перми до «Края»

Именно Катя Парфёнова организовала приезд «Края» в Каргополь после того, как познакомилась с участниками группы на одном из музейных форумов. Она сразу загорелась идеей сделать какой-нибудь совместный проект, что в итоге вылилось в создание в музее «детского уголка». Локальный музей в провинциальном городе — это, как правило, очень консервативное учреждение, так что даже такая невинная идея звучала по-настоящему революционно.

Тем более что «Край» — экспериментальная группа, которая не работает по привычным для музейных сотрудников методичкам. В портфолио группы можно найти гигантский вызывающе розовый «Замок для чудовищ», предназначенный для вылечивания страхов любовью, скульптурную коллекцию чудес в Черёмушках, выставку-путеводитель по видимому и невидимому и много чего ещё.

«Край» существует уже два года и состоит из художниц, кураторов, педагогов и музейных проектировщиц, а конкретно — из Любы Шмыковой, Светланы Лучниковой, Анастасии Шипициной и Дарьи Дягелец. Первых трёх объединяет то, что они долгое время проработали в музее PERMM — единственном государственном музее современного искусства за пределами Питера и Москвы. Начинали они ещё в те годы, когда основатель PERMM Марат Гельман был одержим идеей превратить Пермь в культурную столицу Европы, а Дмитрий Медведев благоволил этому проекту и мечтал не о ядерном Холокосте, а о безвизовом режиме с Евросоюзом.

Чем дальше в прошлое уходило это почти беззаботное время, тем более забюрокраченной становилась работа в музее. Будущим создательницам «Края» постепенно становилось тесно в рамках государственной институции. Каждая ещё до войны ушла в свободное плавание, а оказавшись в нём, девушки вскоре решили держаться вместе. Так и появилась группа «Край», которая сейчас помогает «музеям, школам, библиотекам, заводам и космическим кораблям» создавать проекты на стыке образования, современного искусства и соучаствующего проектирования. Последнее означает, что в воплощение той или иной идеи вовлечены люди, для кого всё это и делается.

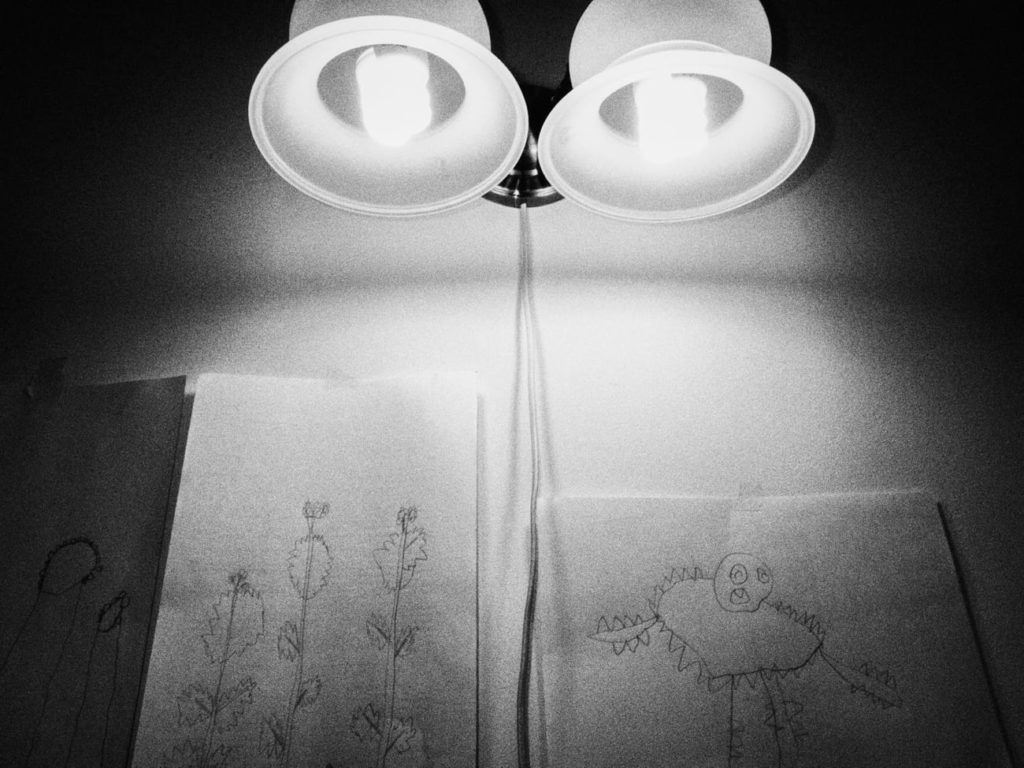

В Каргополе участницы «Края» вместе с пермским художником Петей Стабровским должны были сделать детский уголок, посвящённый северной природе. Так решили местные жители — для знакомства с ними «Край» специально приезжал в город ещё зимой. Тогда родители местных школьников пожаловались, что дети ничего не знают про каргопольскую природу: на уроках им рассказывают о ней скучно и уныло, а надо, чтобы интересно и весело.

Так появилась идея пространства под названием «Чтотамиум» — комнаты, в которой дети могли бы изучать локальную природу, учиться и заниматься творчеством.

Бумажечки и деревяшечки

Все элементы этой комнаты, начиная со стеллажей и заканчивая «наглядными пособиями» вроде еловых шишек или игрушечных растений и насекомых, создаются самостоятельно, поэтому в последних числах июня, за день до открытия «Чтотамиума», в будущем детском пространстве и в музейных подсобках кипит работа.

Участники «Края» немного расстроены: в Каргополе нет тесного сообщества активистов, создать его за несколько дней нереально, поэтому соучастие работает не на полную. Многое «Краю» приходится брать в свои руки.

Тем не менее три десятка увлечённых жителей города по мере сил участвуют в подготовке «Чтотамиума». Например, местная художница и биолог Юлия в одном из музейных кабинетов раскладывает гербарии. Идею проекта она понимает несколько по-своему:

— В общем, чего-то завтра у нас откроется. Выставка для детей про природу и про то, что можно сделать из мусора. Из всяких там бумажечек-деревяшечек, — говорит она.

Вечером накануне открытия «краевцы» вешают под потолком искусственное фанерное солнце, настраивают свет и раскладывают по полкам стеллажей образцы шишек, обгрызенных и исклёванных разными лесными обитателями. В подсобке художница Люба Шмыкова дошивает брюшко комару: завтра он займёт своё место рядом с росянкой. Дети будут надевать росянку на руку как варежку и охотиться за комаром и мухой. Сшить последнюю ещё только предстоит.

Ошкурив деревянные бруски, чтобы дети, которые будут составлять из них разные фигуры, не нацепляли себе заноз, я отправляюсь гулять по Каргополю. За часовую прогулку встречаю тучи назойливой северной мошкары, большие художественные панно из цветных пластиковых крышечек (почему-то местные жители обожают этот демократичный вид декора фасадов), детей, пытающихся толкнуть мне пластиковые очки за сто рублей, и огромного кота, целиком занявшего единственный мягкий диван в местной «Шаурме».

— Мы его гоняем-гоняем, — объясняет официантка, — выгоняем в одну дверь, так он в другую заходит, подлец. Кыш!

«Кыш» она произносит безо всякого энтузиазма, и кот даже ухом не ведёт: становится ясно, что если его и гоняют, то только для проформы.

Возвращаюсь я уже затемно, но людей в музее только прибавилось: дети и взрослые продолжают шить, красить, лакировать, шкурить, печатать, чертить и клеить. Мне объясняют, что в музей не пришли несколько известных каргопольцев, которые до появления здесь «Края» были центром местной культурной жизни.

«Вооружаем детей»

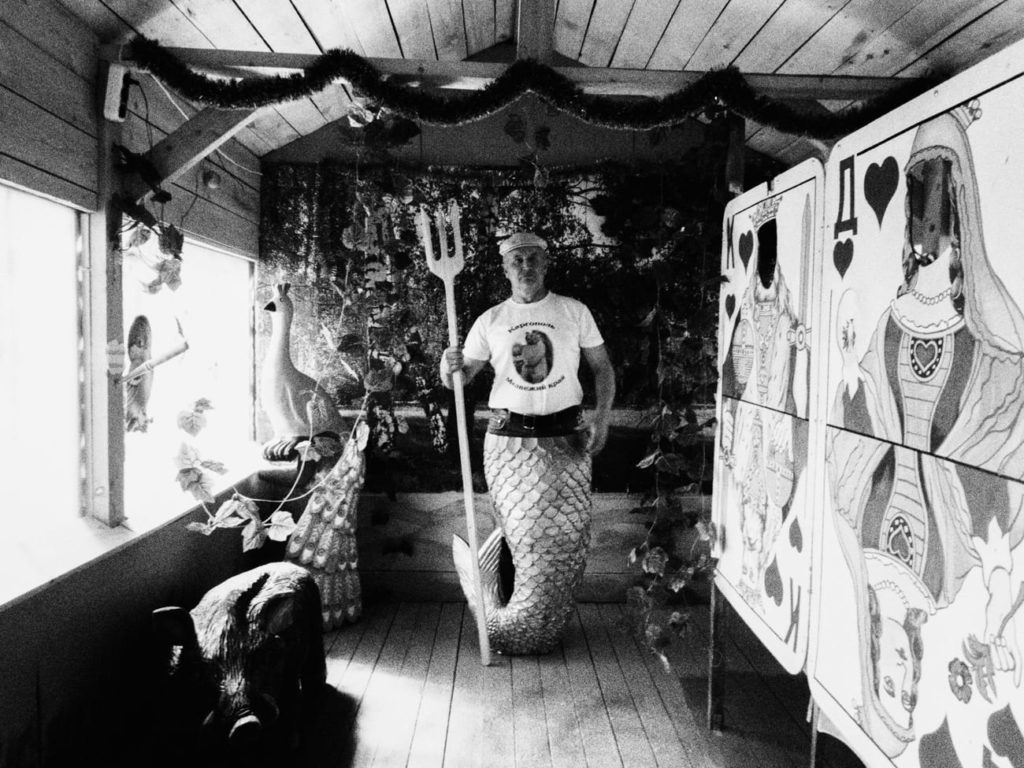

Когда-то у народного мастера Архангельской области Николая Фомина была мастерская по созданию наличников и малых архитектурных форм, но со временем ему стало там тесно — и он заставил несколько гектаров леса под Каргополем полутора сотнями скульптур в человеческий рост и выше: героями сказок, популярных мультфильмов и народного фольклора. Получился экопарк «Медвежий край».

Фомин руководствовался только собственными представлениями о прекрасном, поэтому место вышло довольно эклектичное: кроме музея каргопольского наличника, есть тут и таксидермическая выставка, и дом-музей пчеловода, и даже «Музей ледовых скульптур».

За вход в него требуется доплатить: Фомину нужно как-то отбивать деньги на охлаждение. «Музей» представляет собой скорее большой рефрижератор, в отсеках которого выставлены ледяная Снежная королева и несколько скульптур поменьше. Когда-то Фомин занимался их выпиливанием профессионально: до того как окончательно осесть в Каргополе в 2005 году, он объездил десятки ледовых фестивалей в разных странах — от Норвегии до Южной Кореи.

Другие музеи в экопарке потребовали от Фомина куда меньше труда и затрат. Например, таксидермическая выставка появилась благодаря тому, что в районе закрылось общество рыболовов и охотников, и несколько видавших виды чучел животных с выражением ужаса на мордах могли оказаться на помойке, но Фомин выменял их на резные наличники.

Он вообще любит натуральный обмен — аналогичным образом в «Медвежьем краю» появился самолёт. Николай Юрьевич сделал для местного предпринимателя деревянную скульптуру медведя, а тот в ответ подогнал ему легкомоторный самолётик. Фомин, правда, так и не придумал, что с ним делать, поэтому самолёт простоял два сезона, а потом развалился — не без помощи местных детей, которые продавили ему матерчатые крылья.

Из дерева в своей мастерской Фомин вместе с помощником вырезает не только наличники, но и всё, что захотят посетители. Для группы «Край» он вырезал из доски несколько фигурных узоров, которые дети в фойе «Чтотамиума» теперь собирают как мозаику.

На стене мастерской кроме наличников висят игрушечные деревянные маузеры и винтовки.

— Вооружаем детей! — гордо произносит Фомин, — Сейчас это очень популярно. Да и цены недорогие — 50, 60, 100 рублей.

Центрального места в мастерской оружие, впрочем, не занимает: теряется в скоплении других самых разнообразных предметов. Особая роль в импровизированной экспозиции почему-то отведена пугающего вида грибам с лицами. В общем, в «Медвежьем краю» всё устроено, как и во многих других «народных музеях». Профессиональный музейщик, оказавшись в нём, немедленно лишился бы рассудка, но простым туристам, для которых всё это и сделано, здесь интересно и весело.

Фомин говорит, что после пандемии и начала войны дела его пошли в гору: люди, лишённые возможности ездить за границу, стали всё чаще делать выбор в пользу внутреннего туризма.

— Плохо ли мы живём? Как там было? «И Африка мне не нужна!» — говорит он, доставая игрушечную тысячерублёвую купюру из деревянного корыта для «донатов», после чего приобнимает фигуру деревянного Маугли. — Я лучше прямо здесь к Маугли в гости схожу.

На избе, в которой находится музей наличника, почему-то висит флаг СССР, хотя все экспонаты в музее отсылают скорее к дореволюционным временам. Фомин — явный ура-патриот (иначе он бы не стал лепить себе на дверь большую белую литеру «Z» и вешать советский флаг на избу), но вот любовь к малой родине у него, похоже, нисколько не официозная:

— Я ведь сорок лет себя искал, — рассказывает он. — И в редакции работал, и в милиции, и преподавал, и лес продавал. А потом начал работать в «Медвежьем краю» и понял, что вот это навсегда моё. Горжусь этим местом и живу им сейчас, мне здесь все мои прошлые навыки пригождаются: я и печник, и электрик, и кто угодно.

Пророк в своём отечестве

Про Марусю Ключеву, которая помогала создавать объекты для «Чтотамиума», жители Каргополя рассказывают разное: что она ведьма, йогиня, активистка, фольклористка, массовица-затейница — короче, занятой человек, с какой стороны ни посмотри.

Так и оказывается: когда мы приходим в гости к Марусе в её неприметный частный дом, она носится по комнатам, хотя специально отвела в своём графике час на разговор. Но после него будет мастер-класс по приготовлению пирожков, поэтому нужно успеть сделать начинку и замесить тесто. Последнюю задачу она сразу делегирует нам, поэтому во время разговора мы катаем тестяные шарики.

— В начинке будет сныть, — гордо сообщает Маруся. — В ней есть фермент, который запускает в мозгу выработку серотонина. Подростки шутят, предлагают её покурить просто, а не в пирожки пускать.

Маруся справляется со всем не в одиночку: у неё есть два сына и пожилая мама, но для каждого из членов семьи она нашла своё дело, так что забот хватает всем. Старший сын — повар, и она часто привлекает его к своим кулинарным экспериментам, бабушка занимается фольклором и поёт частушки, а младший сын работает по системе «подай-принеси» и тоже постоянно пригождается. А вот мужа нет. Это обстоятельство и сделало Марусю той, кто она есть сейчас.

— Муж ушёл, и я осталась одна с детьми, — рассказывает она. — Тогда ещё и бабушка моя умерла. Дом осиротел, а мне нужно было чем-то занять мозг, чтобы не страдать и не печалиться. Развод был страшной историей, я думала, что не поднимусь, а теперь мне ничего не страшно.

Так Маруся начала фанатично превращать в «проект» всё, что видела вокруг: стала делать званые обеды с местными блюдами и коктейлями, организовывать костюмированные девичники (с модой на них помогла одна заезжая генеральская жена из Плесецка, которая поучаствовала в шуточном обряде и выложила фото в соцсети, после чего к Марусе зачастили жёны военных пониже рангом).

Огород возле её дома тоже не простой, а «исторический». Он засажен культурами, которые сегодня лишились былой популярности: кервелем, махоркой, репой, редькой и мангольдом. Маруся утверждает, что за возвращение моды на мангольд ей благодарен весь Каргополь: у многих женщин после его использования улучшилось состояние волос. Махорку местные тоже всю выкурили, но трендом она так и не стала.

С помощью ещё одного огородного растения можно поднимать потенцию, поэтому Маруся называет его «херостав», а с помощью другого — «извести соседку, которая поперёк горла». По соседству с грядками обнаруживаются токарный станок, самодельная лодка и ржавый трактор неизвестной модели, но, учитывая широту интересов Маруси, всё это уже не очень удивляет.

На свои проекты она периодически получает гранты, но никакой системной поддержки от властей не видит.

— Я не очень с властями, потому что я баба гордая и могу, когда надо, сказать: «Чё ж вы делаете?!» С туроператорами местными у меня тоже отношения не сложились. Нет пророка в своём отечестве! Ну, я решила, что и без них справлюсь. Мы тут закрытую систему образовали: у меня идеи, у одного сына — ресурсы, у другого — энергия. А от мужиков одни беды и огорчения, — констатирует Маруся.

Тряпичные волдыри

На открытие «Чтотамиума» Маруся из-за своей вечной занятости не успевает, но там и без неё оказывается достаточно народа: в небольшой комнатке на втором этаже музея собираются родители, дети, музейные сотрудники и все, кто хоть как-то поучаствовал в создании детского уголка.

— Мы решили: это же для детей? Да! Значит, дети и должны делать? Тоже да. А как делать? А вот ребята приехали и показали как, — объясняет Катя Парфёнова землякам принципы соучастия.

На открытии я впервые вижу «Чтотамиум» в готовом виде, и он разительно отличается от того, что было здесь накануне. Как его создателям удалось всё успеть — решительно непонятно, но комната обрела целостность и наполнилась разными интерактивными штуками, объектами, гербариями и обычными предметами с необычным назначением. Так, металлическая труба, выставленная в окно, стала телескопом для наблюдения за каргопольским небом.

Отдельный стенд посвящён растениям, у которых есть суперспособности: например, крапиве, которая тут представлена в виде самодельных перчаток с мягкими «жалами». Есть здесь и тряпичный борщевик: отдельно само растение и отдельно — большие «волдыри» на липучках, которые появляются после соприкосновения с ним. В Каргополе, как и во многих других северных территориях, борщевиком заросли буквально все пустыри, так что всем показалось необходимым сделать игру, наглядно показывающую его опасность.

Наконец после открытия, обмена мнениями, небольшого мастер-класса и чаепития участники «Края» могут позволить себе выдохнуть, искупаться в Онеге и отправиться в гости к Кате — на праздничный ужин.

Даже во время него Катя не перестаёт думать и говорить о проблемах города и снова возвращается к теме разрушающихся каргопольских особняков. Одна из её идей на будущее — «озвучить» истории домов, чтобы прохожие могли слышать их в чьём-нибудь живом исполнении. Первый кандидат на такую озвучку — дом лесопромышленника Вагера, крышу которого венчает остеклённая будочка. Сидя в ней, хозяин дома наблюдал за сплавом леса по Онеге. Сейчас дом Вагера тоже не в лучшем состоянии.

Рассказ Кати об этом слышит её маленькая дочь, у которой сразу рождается план выхода из положения:

— Надо тогда этот дом продать богатым людям, у которых есть свой большой дом. А дом, который у богатых был, забрать себе!

Эту идею — вполне в русле отечественной политической традиции — собравшиеся встретили бурным одобрением. Тем более что многие памятники Каргополя и правда хорошо бы отдать «богатым» на попечение и реставрацию, причём не только относительно рядовые особняки, но и образцы культового деревянного зодчества.

Небеса

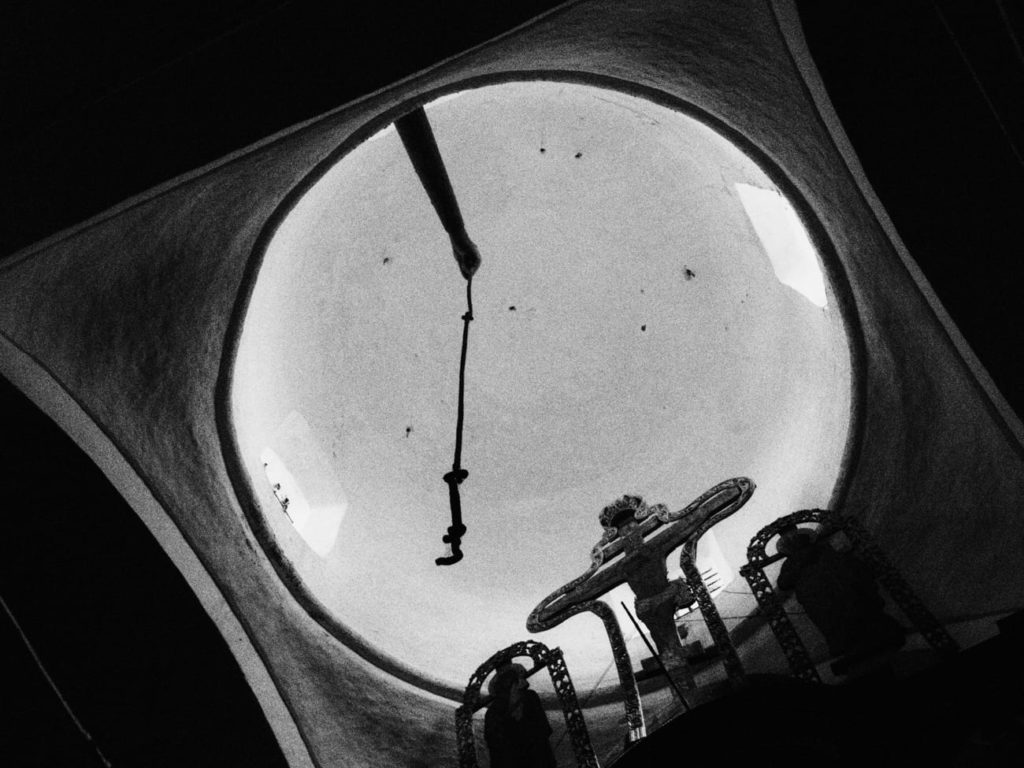

Деревянная церковь Иоанна Златоуста в Саунино, небольшой деревне в паре километров от Каргополя, открыта всем ветрам и заперта на один замок. Кажется, она требует более тщательного профессионального ухода. Хотя в 1955 году из неё вывезли иконы, которые теперь хранятся в Русском музее, тут остались «небеса», о которых во время моего визита в Каргополе говорили все вокруг.

В храмовой архитектуре «небесами» называется многогранный потолок, составленный из нескольких деревянных досок-трапеций, сходящихся в центральном круге. Такая конструкция характерна именно для храмов Русского Севера — нужна она была в том числе для того, чтобы тепло не уходило вверх, под храмовые своды, и дольше согревало прихожан. Чаще всего небеса были расписными: на них изображали библейские сюжеты, апостолов и ангельское воинство.

В каргопольском соборе Рождества Христова есть большое собрание таких небес, но там они прислонены к стенам и сложены пирамидками, а в Саунино небеса сохранились там, где и должны были быть, — под сводами церкви. Это большая редкость.

— Так получилось, потому что в советское время в этом храме хранили зерно. Его регулярно проветривали, вот всё и сохранилось, — рассказывает Яков Кооль, который приехал сюда специально, чтобы открыть для нас храмовые двери, обычно закрытые на замок.

Шестидесятилетний Кооль — поволжский немец, единственный хранитель «небес». Его предков во время войны переселили в Сибирь: бабушку забрали в трудармию, а мать с дядей, не знавших русского языка, просто выгрузили и бросили в незнакомой местности. Они сумели адаптироваться и выучили русский, но и немецкий не забыли: несмотря на запрет, разговаривали на нём тайком. Когда появился Яков, мать обучила немецкому и его.

— Нам до начала 80-х все говорили, что мы фашисты, — вспоминает он. — Подростком подерёшься с кем-нибудь, а тебе кричат: «Фашист поганый!»

Жизнь немецких переселенцев в СССР и правда была нелёгкой, и логично, что в начале девяностых, как только появилась возможность, все многочисленные родственники Кооля уехали в Германию. Но он — единственный — остался.

— Я в Каргополе служил в армии в 1982 году, а потом влюбился в этот город, — объясняет Яков.

— Наверняка ведь не в городе дело, — ехидно уточняет Катя.

— Ладно, в девушку влюбился, — легко соглашается хранитель.

Истории Якова и Кати похожи: тот тоже побывал за границей (только не в Финляндии, а у родственников в Германии), осмотрелся, но решил, что остаться на родине для него будет лучше и правильнее. Три года назад Яков лишился работы, и ему предложили должность в штате музея — с тех пор он присматривает за деревянным храмом, одиноко стоящим на окраине деревни. Открывает и закрывает его по запросу, как в нашем случае, а ещё регулярно проветривает, распахивая настежь двери и окна. Через них в пустой храм влетают ласточки и кружат под искусственными расписными небесами.

Смешанные чувства

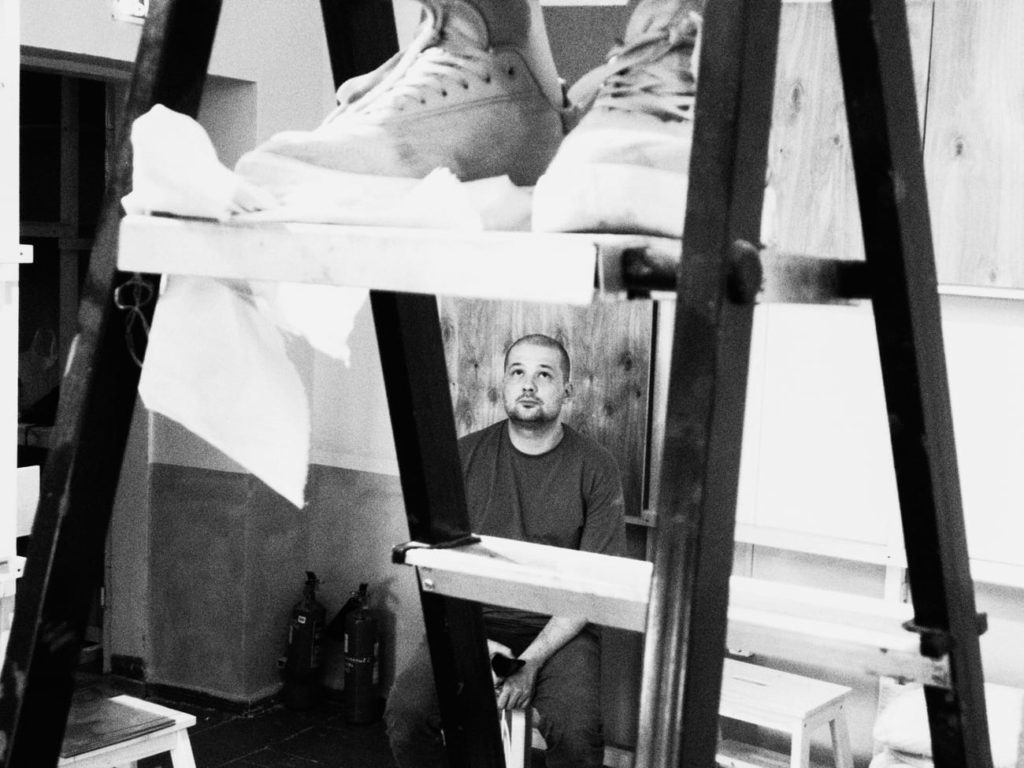

Участникам «Края» не всегда удаётся ближе познакомиться с особенностями городов, где они представляют свои проекты, — иногда просто не хватает времени и сил, иногда мешают другие обстоятельства. Так, в прошлом году «Край» приглашали в Полярный — закрытый город на берегу Баренцева моря, в котором расположен одноимённый пункт базирования Северного флота. Люба Шмыкова, Петя Стабровский и музейный педагог Лейла Гизатуллина провели там несколько дней в общении с местными «трудными» подростками, чтобы узнать об их жизни и проблемах, вместе изучить город и в итоге сделать совместную выставку под названием «Смешанные чувства».

Администрация пообещала им экскурсию на подводную лодку — не списанную и стоящую на вечном приколе, а самую натуральную. Планировалось, что это будет нечто вроде подарка на день рождения Стабровского: в дополнение к огромному камчатскому крабу, которого вне рыболовного сезона достали откуда-то из-под полы.

Экскурсия не состоялась, потому что утром того дня, на который она была намечена, 24 февраля 2022 года, всем обитателям закрытого военного городка резко стало не до приехавших к ним независимых кураторов.

— Мы с Петей после этого придумали теорию, — говорит Люба Шмыкова. — Раз мы оказались на Кислой губе (залив в Баренцевом море. — Прим. ред.) в то утро, когда война началась, то нам нужно каким-то образом туда снова вернуться — и тогда она закончится.

В 2023 году участники «Края» вновь подались на грант, чтобы сделать новый проект в Полярном, но на этот раз по конкурсу не прошли.