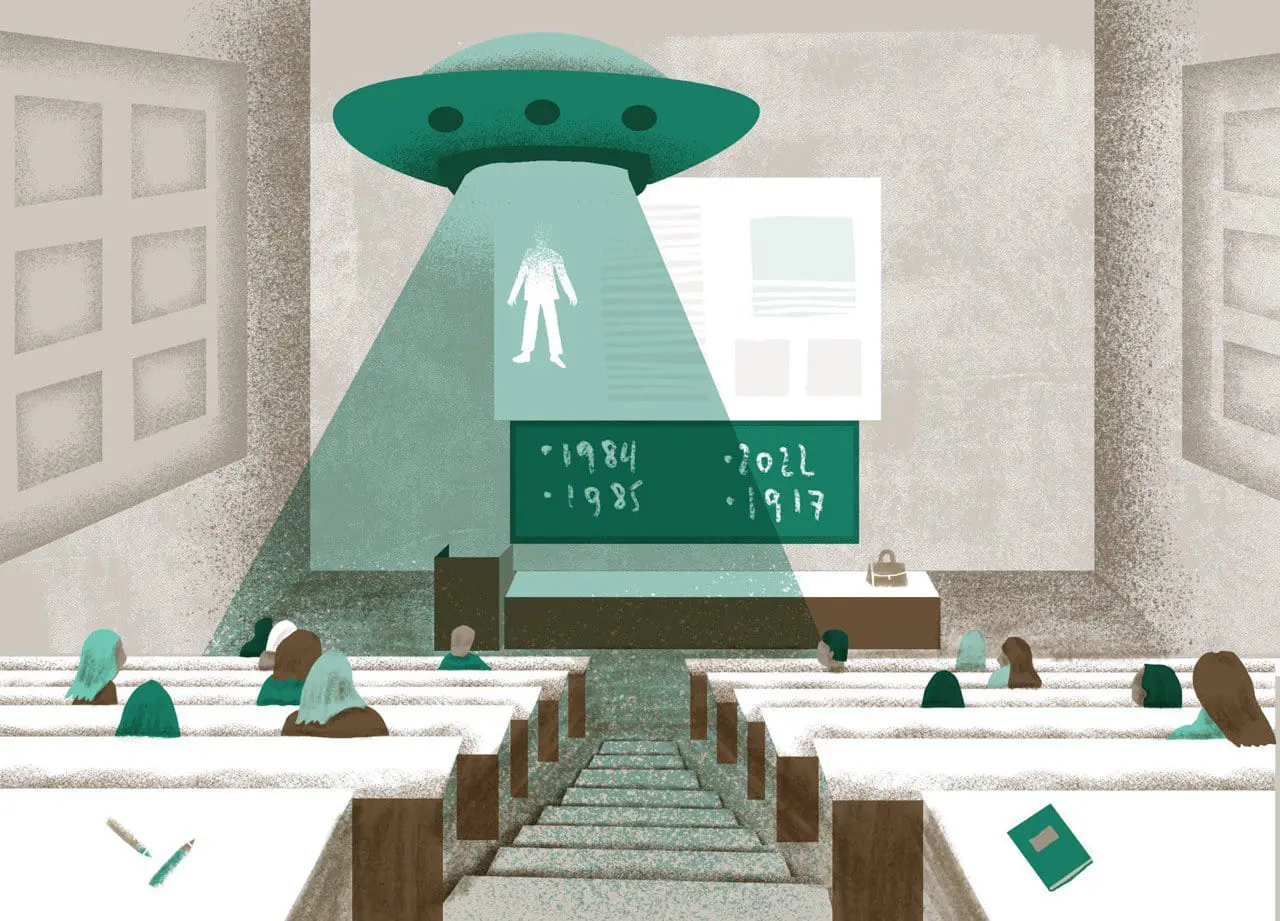

Я учусь в крупном университете города-миллионника и вижу, как с каждым годом на моём факультете становится всё меньше преподавателей. Друзья из других вузов рассказывают, что некоторые пары у них ведут студенты бакалавриата. Это чувствительная для меня тема, потому что часто уходят педагоги, благодаря которым обучение было современным, живым и объективным. Оставшиеся преподаватели работают на износ, атмосфера становится всё более идеологизированной, а образование для студентов — всё менее качественным.

В рубрике «Дневники» мы публикуем авторские колонки, в которых журналисты делятся собственным опытом. Это личные истории, в которых чувствуется нерв времени. Времени, в котором мы все сейчас живём.

Имена героев изменены по их просьбе

— Наша жизнь так устроена, что, к сожалению, исчезают люди. Теперь этот курс придётся читать сами понимаете кому, — открывает первую лекцию в новом учебном году Николай Александрович, доцент нашего университета.

Мы встречаемся с ним из семестра в семестр, и каждый раз он читает всё новые дисциплины по истории, от древнейших времён до ХХ века. За последние годы ему пришлось стать преподавателем-универсалом, и в начале каждого нового курса он нервно улыбается и шутит: «Вы не ждали, но это опять я».

Николай Александрович рассказывает о профессоре, который разрабатывал этот курс и вёл его около двадцати лет, пока не эмигрировал в 2022 году. Правда, о последнем факте вслух говорить не принято — это мы с друзьями уже сами нашли в интернете. Моя преподавательница два года назад говорила, что в последнее время с факультета ушло немало преподавателей — многие из них уехали за границу. И так не только в нашем вузе: c 2022 года Россия установила рекорд по «утечке мозгов» за последние 25 лет.

Одну из моих преподавательниц уволили по политическим мотивам: она публично высказалась в поддержку фигуранта уголовного дела о дискредитации армии. И это не единичный случай. С 2022 по 2024 год за антивоенную позицию из университетов России уволили или заставили уволиться несколько десятков человек.

Похожую историю мне рассказывал мой знакомый преподаватель из университета в другом городе, Валерий. Пару лет назад в сеть попало видео, где их педагог на занятии говорил «что-то, не очень коррелирующее с риторикой государства». Руководство университета не было заинтересовано в том, чтобы работать с такими непокорными сотрудниками, и этого преподавателя уволили. Валерий назвал это «раздолбайской управленческой методикой».

Он живёт в приграничном регионе, и у них есть ещё одна причина нехватки кадров в институте: некоторые сотрудники уехали из-за опасной обстановки.

Мы с друзьями часто обсуждаем, что в вузах не хватает преподавателей. Моя подруга Алёна учится в крупном университете на третьем курсе бакалавриата на программе по государственному управлению. Однажды семинар у её группы вели четверокурсники. Уже второй год некоторые профильные дисциплины у неё ведут выпускники, едва получившие дипломы бакалавра.

Алёна вспоминает, что ходила в учебный офис и жаловалась на недостаточную компетентность преподавателей (некоторые — её ровесники): «Если найдёте преподавателя, мы вам его поставим. А у нас дефицит кадров, вот и работают выпускники», — ответили ей.

Большая часть преподавателей на её факультете — приглашённые специалисты, для которых университет является подработкой, частичным и по нынешним временам нестабильным трудоустройством. Из-за этого пары иногда проводятся всего один раз в неделю, в субботу. Для студентов это означает снижение качества образования: занятия единожды в неделю, особенно с утра до позднего вечера, мало полезны.

Моя подруга Марина учится в другом, тоже крупном университете и рассказывает, что на первом курсе профильные лекции по программированию им читал студент третьего курса. Академическая работа во время учёбы на бакалавриате — нередкая для них история: второкурсники ведут практические занятия для первокурсников, проверяют лабораторные работы, спрашивают теорию и ставят баллы. «Считается, что они уже это прошли, поэтому могут [учить]», — объясняет логику университета Марина.

Средний возраст моих преподавателей — около 60 лет, а специалисты младше 35 лет на нашей кафедре ведут у нас только два предмета. По статистике в вузах России почти 30% педагогов старше 60 лет, и за последние 20 лет их число увеличилось в четыре раза. Университетам очень нужны молодые научные кадры, но, кажется, что бакалаврское взаимообучение — не лучший способ выхода из ситуации.

Между тем преподаватели продолжают уходить: за три года, пока я учусь, из-за низкой зарплаты при высокой нагрузке уволились два моих педагога. Одна из них устроилась в вуз поменьше, другая перешла в независимый исследовательский проект. Судя по заявлениям властей, подобное переживают и технические вузы.

Я думала, что обилие дисциплин, свалившихся на голову нашим преподавателям, всё-таки скорее исключение, чем правило. Оказывается, это общероссийский тренд, причём развивающийся довольно давно. Согласно исследованию ВШЭ, в среднем сотруднику вуза в 2021 году приходилось вести около шести разных дисциплин. Это почти в полтора раза больше, чем в 2019 году, и примерно в три раза больше, чем нагрузка преподавателей иностранных вузов.

Как правило, кроме основной работы, молодым педагогам отдают все внеучебные поручения, а иногда и выполнение нового плана партии. Так, вместо своего предмета одна из наших преподавательниц теперь обычно ведёт «Основы российской государственности» у первого курса.

Утрата преподавателей — болезненная история. Многие дисциплины на гуманитарных факультетах авторские, и поэтому здесь действует принцип незаменимости. Я поступала на свой факультет, отчасти вдохновившись курсами по выбору. Авторские программы редко передаются от одного преподавателя к другому. С уходом человека исчезает и его курс. В личных разговорах наши преподаватели иногда жалуются, что тоже хотели бы уволиться, но из-за любви к студентам остаются в университете.

Как правило, уходят те, кого мы определяли как «своих» по каким-то едва уловимым маркерам — например, регулярным феминитивам или цитированием современных нам текстов. Такие преподаватели делали университет живым, современным и близким нам. С их уходом вуз будто постарел.

В моём университете ещё остаются инициативные педагоги, увлечённые и способные увлечь других, но некоторые из них вызывают у меня серьёзные вопросы. Одна моя преподавательница напомнила, что если мы используем современные источники для курсовых и дипломов, из них нужно исключить всё, что не соответствует государственной повестке. «Мы закроем глаза и будем делать вид, что оппозиционных элементов в них просто нет», — заключила она.

На моё замечание о том, что в таком случае исследование вряд ли будет объективным, она недовольно ответила: «Понимаете, мы учимся в государственном бюджетном университете, и нас спонсирует государство. Вам не кажется странным в таком случае говорить о чём-то, что идёт против этого государства? Если так хотелось, можно было поступить в частный вуз».

Мой преподаватель истории из раза в раз, какой бы ни была тема лекции, переключается на Украину. По его наблюдениям, сегодняшняя война идёт за звание великоросса, и чтобы доказать свой статус, украинцы уже якобы начали измерять черепа. Хотя на его курсе мы должны заниматься историей весьма древнего периода, когда ещё как государств не существовало ни России, ни Украины.

Для многих преподавателей истории такие сюжеты, кажется, стали общим местом. Я помню, как ходила на лекцию по истории России, которая быстро превратилась в занятие по истории развития украинского национализма. Профессор возмущалась переводом Священного Писания на мову, якобы происходящую из «малороссийского наречия — диалекта грубых неотёсанных мужиков, которые торгуют на базаре семечками и салом», а также польских и испорченных немецких слов. Такой высокий текст, по её мнению, не должен звучать на этом языке. Когда лекция закончилась, больше половины студентов в аудитории встали и начали аплодировать профессорше.

Если о нехватке учителей в школах говорят постоянно и громко, то о схожей ситуации в вузах не так часто. Хотя некоторые исследования появляются — например, по подсчётам исследовательского центра РАНХиГС через десять лет в стране будет не хватать преподавателей со степенями кандидатов и докторов наук.

Мне было интересно, как можно решить эту проблему. Преподаватели в первую очередь настаивают на увеличении финансирования науки. Но даже в эти, казалось бы, очевидные размышления прокрадывается Запад, виноватый в дефиците кадров: мол, если Россия обретёт научный суверенитет — проблема будет решаться активнее. «Необходимо определиться с идеологией образования и науки», — заключает социолог Михаил Черныш, который преподаёт в Государственном академическом университете гуманитарных наук.

Некоторых моих друзей агитировали поступать в магистратуру, а потом возвращаться работать в альма-матер. Многие мои однокурсники горят наукой, и я уверена, что часть из них обязательно вернётся в университет и будет преподавать. Я вспоминаю студентов, аплодирующих ксенофобским высказываниям профессорши в отношении украинского языка — и мне страшно представить, что и среди них может быть тот, кто через несколько лет будет учить студентов.

Я не знаю, какую идеологию в образовании и науке хотелось бы видеть некоторым учёным, но мне кажется, что в этих сферах её вообще не должно быть. Однажды мне тоже хотелось пройти весь академический путь, чтобы заниматься исследованиями и преподавать в университете, но из-за того, что в последнее время идеология проникает в вузы всё больше, мне всё меньше хочется стать когда-нибудь частью этой системы.