У малочисленных народов России есть право на альтернативную гражданскую службу и на отсрочку от мобилизации, но в процентном соотношении от них ушли воевать в Украину больше мужчин, чем в среднем по России. О том, почему так происходит, журналист Владимир Севриновский рассказывает на примере трёх коренных малочисленных народов Дальнего Востока — эвенков, нанайцев и нивхов. Это истории обычного оленевода, оставшегося без стада, оппозиционера, участвовавшего в протестах в защиту экс-губернатора Фургала, и всемирно известного писателя, который когда-то заручился поддержкой Горбачёва для сохранения своего народа, а теперь не верит, что его соплеменников мобилизуют.

Эту историю мы публикуем вместе с документальным видеопроектом РОМБ

Из всех российских регионов Дальний Восток сохранил наиболее яркое ощущение фронтира. Об этих местах Чехов когда-то воскликнул: «Боже мой, как далека здешняя жизнь от России! Начиная с балыка из кеты, которым закусывают здесь водку, и кончая разговорами, во всём чувствуется что-то своё собственное, не русское». Москва и Кремль отсюда и сейчас кажутся бесконечно далёкими: Сингапур, Джакарта и австралийский город Дарвин ближе к Владивостоку, чем столица своей страны.

Дальневосточный федеральный округ — самый большой по площади и самый малонаселённый в России. Людей здесь так мало, что государство запускает отдельные целевые программы, чтобы привлечь переселенцев: предоставляет льготную ипотеку и участки земли. И в то же время именно на Дальнем Востоке вербовка на войну с Украиной была особенно интенсивной. В разных частях округа — Бурятии, Хабаровском крае, Еврейской автономной области — сообщали о массовой мобилизации, людей поднимали с постелей ночью, а из деревень забирали на порядок больше, чем заявленный Министерством обороны один процент резервистов.

Теперь, три года спустя, над кладбищами в шести тысячах километров от Украины колышутся флаги с эмблемами родов войск РФ. ДФО занимает первое место по числу идентифицированных «Медиазоной» погибших солдат на душу населения и в полтора с лишним раза по этому показателю обгоняет Приволжский федеральный округ, занимающий второе место.

Значимая часть этой статистики приходится на коренные малочисленные народы, которым и до того грозило исчезновение. По закону они имеют право на замену военной службы альтернативной гражданской. Однако это право при мобилизации систематически игнорировалось: по словам сахалинской волонтёрки, «в первые дни, видимо, на это не смотрели». Более того, представителей коренных народов зачастую забирали в армию даже более интенсивно.

Социолог Гузель Юсупова объясняет это следующими факторами. Во-первых, мобилизации больше подвергались не горожане, а жители сельской местности, удалённой от региональных центров, — именно там до сих пор сохраняется традиционный образ жизни малочисленных народов. Во-вторых, властям проще забирать в армию людей из уязвимых социальных групп — тех, кто плохо осведомлён о своих правах.

Юсупова пишет, что и после мобилизации многие представители сельских общин идут воевать добровольно, причём их мотивируют не только высокие доходы, но и солидарность с воюющими друзьями и родственниками, желание отомстить за погибших. «Это не обязательно солидарность с государством или его политикой, но скорее с теми, кто находится в уязвимом положении из-за пренебрежения со стороны государства», — отмечает социолог.

В этой статье я попытался исследовать, как война отразилась на трёх коренных малочисленных народах Дальнего Востока — эвенках, нанайцах и нивхах, показав это на примере трёх их представителей: оленевода, оставшегося без стада из-за кризиса отрасли, оппозиционера, борющегося за сохранение культуры своего народа, и знаменитого писателя, объявившего себя вождём.

I. Эвенки. Оленевод

Маленький оленевод возвращается домой с почётом, на переднем ряду самолёта, все прочие пассажиры сидят сзади. Погода ясная, за окном старенького АН-24 расстилается родная заполярная лесотундра: бесчисленные озёра, извилистые русла рек с подковками стариц. Шестое июня, солнце уже висит над горизонтом круглые сутки, но река Оленёк в низовьях ещё доламывает последние льды, а стада оленей с трудом пробираются на север сквозь снежные заносы.

Но маленького оленевода это уже не волнует: он возвращается домой в закрытом гробу, обтянутом, чтобы не смущать пассажиров, чёрным полиэтиленом.

Погибшего зовут Игорь Иванов, прожил он на свете без двух недель 56 лет, но близкие, рассказывая о нём, часто употребляют слово «маленький». Даже к попыткам оленевода уйти на фронт они относились как к милому чудачеству.

— Его несколько раз не брали, — вспоминает Нина, жена Иванова. — Отговаривались: кто тебя возьмёт? Больного, маленького.

Но Игорь продолжал проситься на войну. Оленеводство в улусе как оказалось в кризисе после распада СССР, так и не оправилось, а для вахтовика он был староват.

— Говорил мне, чтобы на старости лет хотя бы что-нибудь у вас было, — вспоминает дочь Мария. — Может, квартиру купим.

Вечеринка в тундре

Игорь был потомственным оленеводом. Родился он в селе Харыялах Оленёкского улуса, на северо-западе Республики Саха. Размером этот улус превосходит Польшу, живут же в нём сейчас всего четыре тысячи человек. Отец Игоря был бригадиром и большую часть года кочевал со стадом — на север и обратно. В то время, в конце 1960-х, в улусе было более 26 тысяч оленей. Сам Игорь выучился на ветеринара и тоже вступил в бригаду.

Кочевала со стадом и его будущая жена Нина, родившаяся в Красноярском крае, в посёлке Попигай — в пятистах километрах к северо-западу от Харыялаха. Женщины оленей обычно не пасут, их профессия называется чумработница — они заботятся о чуме или палатке, поддерживают огонь, чтобы, когда усталые оленеводы придут с дежурства, у них были тепло, уют и еда.

Бригады оленеводов Красноярского края и Республики Саха часто встречались у реки Рассохи, недалеко от границы регионов. Там в 1992 году Нина и познакомилась с Игорем. На следующий год Иванов поехал к её родным свататься. Восемь братьев девушки с сёстрами, жёнами и невестами кочевали отдельно от прочих бригад, к ним он добирался сперва вертолётом, а затем на снегоходе.

— Я пришёл взять в жены вашу дочь, — по-якутски сказал Игорь родителям Нины. — Года идут, надо жениться.

Никто не возражал. Игорь подарил невесте серебряные серёжки, достал шампанское.

— Вечеринку устроили в тундре, — вспоминает Нина. — Кто ближний, тундровики, все приехали.

— Ну как вечеринка. Свадьба! — поправляет дочь.

Нина машет рукой:

— Какая ж это свадьба. Так, вечеринка.

У родственников жены Игорь остался до весны следующего года — помогать по хозяйству.

— В балке сидишь и уже слышишь, как он оленей гонит, — улыбается Нина. — С песней или просто: «Эге-гей!»

Весной 1994 года молодожёны переехали на родину мужа, в Харыялах. Снова устроили «вечеринку» — по-быстрому. Бригады уже уходили со стадами на север.

Девяностые для оленеводов были трудным временем. Поголовье оленей в республике сократилось более чем в два раза. Но супруги пока ещё не мыслили для себя иной жизни и радовались грамотам за отличную работу от умирающего совхоза.

В 1997 году у них родилась дочь Маша. Незадолго до того Нина похоронила мать. Появление младенца она восприняла как продолжение круговорота жизни: «Человек уходит, потом человек приходит».

Женщина не подозревала, что через несколько лет вместе с дочерью будет отчаянно бороться за жизнь — и спасёт их только вмешательство с самого неба.

Спасённые Путиным

В начале 2000-х кризис оленеводства продолжился. Молодые жители улуса уходили в вахтовики — так получалось и зарабатывать больше, и не зябнуть месяцами в палатке посреди тундры. Начальник районного управления сельского хозяйства Анатолий Егоров вспоминал, как скупал небольшие частные стада у стариков, чьи дети оставили промысел предков. Однажды он заплатил, погрузил животных в кузов машины и поехал прочь, но вдруг обернулся и увидел, как бывшие оленеводы стоят у прикреплённого к «Бурану» мобильного балка, провожают взглядом своих последних оленей и плачут.

Семья Иванова тоже рассталась с оленеводством. Игорь нанялся охотником и рыбаком к предпринимателю по имени Лазер. В 2004 году работал на него в Республике Саха, а Нина, снова беременная, вместе с дочерью и дедом Митэ зимовала в балке посреди таймырской тундры. Дед поехал на оленях за спичками в соседнее стойбище, попал в буран и погиб. Два месяца Нина и семилетняя Маша поддерживали огонь. Прокормиться можно было рыбалкой, но потухший очаг означал неминуемую смерть. Возле балка стояло сухое дерево, похожее на охотника с ружьём. Нина с дочкой укрепили на нём журнальную страницу с изображением Богородицы и молились, чтобы выжить.

Однажды огонь всё же потух. Мать и дочь перерыли весь балок. Маша нашла в кармане старой одежды деда единственную спичку — видимо, тот использовал её как зубочистку. Нина смогла с её помощью снова разжечь очаг.

Так, в постоянной борьбе за выживание, прошли январь и февраль. Нина и Маша ловили рыбу, рубили в лесу дрова и ждали весны. В начале марта над балком пролетел вертолёт. Нина подумала, что наконец-то их начали искать. Но пилот её не увидел. Когда на следующий день вновь послышался рокот, она бросила в печь сапоги. Повалил чёрный густой дым. Арктических робинзонов заметили. Оказалось, никто из руководства района пропавших так и не хватился. Просто, по словам Нины, «выборы начались и вертолёты летали. Путина же выбирали тогда». Мальчика, благополучно родившегося после той зимовки, назвали Савелием.

Начальную школу сын Игоря окончил в посёлке Попигай, где тогда жила семья. Когда ему было лет восемь, Маша научила его стрелять из ружья. Первым же выстрелом Савелий продырявил отцовскую лодку, но вскоре освоился и вместе с сестрой ходил охотиться на гусей, пока родители работали в балке. После четвёртого класса его отправили в интернат в Хатангу. С семьёй он виделся только летом, как и многие дети коренных народов севера.

В конце 2010-х семья Ивановых распалась. Нина с Машей уехали в Дудинку, повзрослевший Савелий рыбачил в посёлке Попигай. Игорь уже не мог охотиться, как прежде, и работал в таймырских городах то дворником, то охранником.

Боевые заклинания

В Великой Отечественной участвовали всего шесть уроженцев Оленёкского улуса — по словам председателя районной ассоциации коренных малочисленных народов Натальи Бенчик, эвенкийских оленеводов распорядились не призывать. А на войну с Украиной отправились более тридцати жителей. По словам местных, около десятка мобилизовали, остальные сами заключили контракт.

— Сказали, что война не имеет национальности, — поясняет Наталья. — Наши мужчины туда едут, погибают и в цинковых гробах возвращаются.

В районе старались помогать своим бойцам. За счёт бюджета, и без того глубоко дотационного, администрация покупала качественные бронежилеты. Жители регулярно посылали на фронт оленьи шкуры: чиновники уверяли, что это «не только защита от холода и сырости в окопах, но и надёжное прикрытие от вражеских тепловизоров».

В телеграм-каналах распространялись видео святилища, которое бойцам Республики Саха разрешили оборудовать во фронтовом блиндаже. Там проводили арчы — обряд очищения. Солдаты окуривались дымом, чтобы отпугнуть злых духов, шаманка стучала в бубен, призывая удачу и делая бойцов неуязвимыми для врагов. На стенах подземелья сделали фальшивые окна с видами родных северных лугов.

Официальное медиа парламента республики перечисляло виды военных алгысов — благословений или заклинаний: напускание духа кровопролития и бесстрашия; окропление свежей кровью боевого оружия; злорадство над горем врага; предсмертная исповедь… Газета «Сардана» Оленёкского улуса рассказывала, как «с алгысом и кумысом» в аэропорту Оленька встречали вернувшегося с войны мобилизованного. На фотографиях среди праздничных воздушных шаров и улыбающихся людей бесформенным пятном выделялось лицо солдата, размазанное шахматкой «в целях безопасности».

В начале 2024 года, после многих отказов, Игоря Иванова неожиданно взяли в армию. Нина, до конца не верившая, что «больного и маленького» отправят воевать, вздыхала и о нём, и обо всех эвенках, заключающих контракт: «Они сами идут. Вот это плохо. Так мало нас [осталось]».

В штурмовом отряде Игорю дали позывной Якут — «потому что из Якутии он один был».

Как и все местные мужчины, Иванов метко стрелял, но вскоре понял, что от этого на фронте мало пользы.

— Воюют дронами. Очень, говорил, много погибает, жалко. Вот сейчас только видишься — и их уже нет, — пересказывает Нина беседы с мужем, жаловавшимся на гибель однополчан. — Некоторые даже не успевают ружьё в руки взять.

Во время последнего разговора с семьёй Игорь плакал, говорил, что, может, не вернётся, просил: «Если что-то со мной случится, похороните на родине».

Человек уходит, потом человек приходит

Панихида и похороны прошли на следующий день после прибытия тела. Впереди процессии несли двухметровый крест, покрытый красными и чёрными полосами — традиция, восходящая ещё к языческому прошлому, когда часть шаманского чума обмазывали сажей, а часть — кровью, что символизировало жизнь и смерть. Следом несли портрет маленького оленевода: потрёпанный бронежилет, круглое немолодое лицо в большом зелёном шлеме. Под ногами идущих вертелись собаки.

Недолгий путь завершился на кладбище — в лесу, возле села. На деревьях висели выцветшие оленьи шкуры и рога, чуть поодаль лежали посеревшие от времени сломанные нарты. Над могилами возвышались увенчанные крестами гобцы — крохотные деревянные домики с двускатной крышей. Когда-то они встречались по всей России, теперь остались лишь в таких отдалённых краях. Гроб опустили в деревянный сруб, заранее устроенный в глубине могилы, заложили досками, настелили ковёр. Сверху поставили небольшой узелок с вещами и мешок с посудой, перед этим тщательно разбив её камнем.

Среди провожающих выделялся военный — в защитной форме, с шевроном на плече: «Твори бардак, мы здесь проездом». Он был угрюмым, отстранённым и почти всё время молчал. Скоро ему предстояло вновь отправиться на фронт. Кто-то вполголоса пожалел, что над могилой по традиции полагается забить оленя, но откуда его взять, если оленевод умер далеко от стада.

Не меньше восьми ушедших из улуса на войну уже погибли, шестеро, по словам местных, числились пропавшими без вести. Один пустился в бега. По словам дезертира, после бесчисленных штурмов из его первоначальных спутников почти никто не уцелел, накануне убили близкого друга, вот он и решил не возвращаться из отпуска. Выкинул военный билет и растворился в бескрайних просторах, где его и искать-то никто не будет, а если будет, то не выдаст никто. Односельчане, помогающие тем, кто на фронте, точно так же заботятся и о нём, ведь все солдаты, и беглые, и воюющие, для них — свои, попавшие в трудную ситуацию и нуждающиеся в поддержке.

После похорон во дворе дома убитого провели обряд арчы. Люди шли сквозь густой ароматный дым, смывая им с себя, как водой, скверну мертвецов, а после сели за стол с нехитрыми угощениями из рыбы и оленины. Не было только Савелия, единственного сына, которого маленький оленевод ценой своей жизни хотел обеспечить квартирой.

Когда после десяти месяцев на фронте Игоря объявили пропавшим без вести, Нина, предчувствуя недоброе, взяла у юноши обещание не уходить на войну. Тот успокоил мать, а потом вдруг позвонил уже из Красноярска и сообщил, что заключил контракт и едет на фронт, искать отца. Ему присвоили позывной Долган — посёлок, где родилась его мать, был преимущественно долганским. Тело отца вскоре нашлось, но теперь уже сам Савелий, ещё в утробе спасённый «выборами Путина», пропал без вести на войне.

II. Нанайцы. Оппозиционер

Андрей Бельды в Нанайском районе Хабаровского края считается оппозиционером. Бывший директор центра нанайской культуры участвовал в протестах после ареста губернатора Фургала, обличает чиновников, из-за которых его народу «ассимиляция грозит, полное уничтожение». Бельды критикует руководство страны, повинное, по его мнению, во многих проблемах Дальнего Востока.

— Стена из Москвы непробиваема, — жалуется этот 59-летний лысоватый человек с острой бородкой, похожий на учителя кунг-фу из гонконгского боевика. — На Дальнем Востоке своя политическая игра, на Западе — своя. Я много раз бывал на Западе, там у людей иные ценности.

Под Западом Бельды имеет в виду европейскую часть России. Москва и Питер для него, как и для многих нанайцев, географически и культурно ближе к Европе, чем к родному Дальнему Востоку. Поэтому в его рассказах жалобы на москвичей, притесняющих местных жителей, органично сплетаются с бичеванием стран НАТО, а критика столичных генералов сливается воедино с ругательствами в адрес «укронацистов».

Шаман и Сталин

Живёт Андрей Бельды в селе Найхин, возле великой реки Амур, примерно посередине между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре. Нанайцы в этих краях обитали издавна, вместе с другими тунгусо-маньчжурскими народами. Здесь было сильно влияние Китая — шаманы амурских племён украшали священные места иероглифами и привносили в ритуалы элементы буддизма.

Когда по Пекинскому договору 1860 года реки Амур и Уссури стали естественными границами двух империй, маленький народ был разделён надвое. Сейчас более 11 тысяч нанайцев живут в России, а около 5 тысяч — в Китае.

Многие элементы традиционной культуры нанайцев сохранялись до второй половины прошлого века. До сих пор старожилы помнят знаменитого охотника Поко Самара. Про него рассказывали, что он умел без оружия отбирать у медведицы медвежат. Огромный зверь «ревёт, плачет, но детей уступает без драки».

При Сталине нанайцы сильно пострадали от репрессий. Они допустили в свою среду выдающегося этнографа Альберта Липского, знавшего их язык, а тот работал на ГПУ. Шамана Богдана Ононенко, помогавшего ему собирать материалы, расстреляли в 1937-м. Годом позже расстреляли деда Андрея Бельды Богдана Ходжера, первого главу Нанайского района. Родителей Андрея после войны отправили на Сахалин, взамен депортированных японцев. Вернуться разрешили только в 1960-м.

Бельды Сталина не осуждает. Как и многие россияне, в отсутствие реальной политической конкуренции он видит в мёртвом генсеке идеального оппозиционера нынешнему режиму. Точнее — в мифе о бескорыстном, строгом, но справедливом вожде, который без лишних слов расстрелял бы коррумпированных чиновников и спас малочисленные народы от исчезновения.

Нанайским языком сейчас свободно владеют лишь около 300 человек, инициативы Андрея по сохранению национальных традиций чиновники в лучшем случае игнорируют, в худшем — мешают. По словам Бельды, администрация района запретила директорам клубов и школ с ним работать, традиционные нанайские игры он проводит за свой счёт. Сам Андрей родной язык знал, но забыл после интерната. Вновь его начал изучать уже в зрелом возрасте.

— Вот уже тридцать лет мы живём в новой России, матери наших народов. Сплотила навеки великая Русь, — иронично подытоживает Бельды. — Мы не знаем родного языка, забыли традиции, обряды. Европейская культура так нахлынула, что расхлёбываем до сих пор.

Мобилизация

Мобилизация осенью 2022-го в Хабаровском крае была массовой даже по меркам Дальнего Востока. По словам правозащитника Павла Суляндзиги, из нанайского села Дада в 15 километрах от Найхина призвали 40 мужчин — при общем населении около 400 человек. У самого Бельды к лету 2023 года на войне погибли два племянника и зять. Андрей утверждает, что в районе мобилизовали каждого пятого мужчину. Повестки приходили даже мертвецам. Громких протестов не было. Оппозиционер говорит об этом с гордостью:

— Во время войны у всех народов были предатели. Только не у малочисленных народов Севера. В Бурятии почему-то сжигали военкоматы. А Дальний Восток — территория ответственных, серьёзных людей. Наши, не задумываясь, пошли воевать. Без вопросов. Никто не «косил», не убегал. А вообще, у нанайцев правило: начальник сказал — мы должны сделать молча и беспрекословно.

Бельды ошибается: молчали не все. Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края просила президента России, генпрокурора и других чиновников остановить мобилизацию в национальных сёлах: «Когда мобилизуют краснокнижные народы — это может стать фатальным, потому что призываются последние орочи, удэгейцы, нанайцы, которые вряд ли вернутся назад».

По словам авторов обращения, при мобилизации КМНС не учитывали ни наличия детей и пожилых родственников, ни хронических заболеваний. В тексте петиции сквозит отчаяние:

«Умоляем всех, кто читает это письмо, проявить милосердие в отношении исчезающих малочисленных народов … так как призыв всех молодых мужчин и мужчин среднего возраста станет … фатальным событием, в результате которого они исчезнут с лица земли».

В самом Нанайском районе противников войны немного, но они есть.

— Добровольно идут воевать, потому что деньги платят. Иначе бы никто не поехал, — рассказывает один из них. — Жизнь тут не сахар, а 200 тысяч рублей — это космос! Детей в институт берут. Конечно, любой родную маму забудет. Но это нехорошо, неэтично. Во время Великой Отечественной шли добровольцами, но тогда на нашу родину напали…

Фразу он заканчивает испуганным шёпотом:

— …а тут мы напали на них. По телевизору говорят: «Мы защищаем». Что защищаем? Нас никто не обижает. Украинцы претендуют на самостоятельность. Нас поставь на их место, мы бы тоже поднялись на защиту. Сообщают по телевизору: «Уничтожили тысячу боевиков». Это же братские люди, один народ! Киевская Русь оттуда началась! Роднее никого нет. А мы их убиваем и радуемся.

Государственная проблема

— Почему Госдума выпускает античеловеческие, негуманные законы? Правит верхушка антинародная! — горячится оппозиционер Андрей Бельды. Он ругает полицию и рыбинспекцию, которые притесняют коренных жителей. Войну, с его точки зрения, ведут бездарно, а пропагандисты по телевизору бессовестно врут. И всё же Бельды всецело поддерживает вторжение в Украину.

Критическое отношение к властям лишь укрепляет его в таком убеждении. Андрея возмущает передача в 2005 году спорных островов на Амуре Китаю: «Наши цари веками приобретали территорию, а её отдают по кусочкам». Тревожит отправка в соседнюю страну природных ресурсов: «Китайцы без войны взяли всё, что надо. Газ, электричество, лес». Он убеждён, что «власть надо менять, чтобы пришли трезвомыслящие люди, но политика [в отношении Украины] должна остаться прежней»:

— Война — государственная проблема, не частная. Поэтому Россия возьмёт своё. Тут ни мораль, ни принципы не важны. Слава Богу, мы живём не там, где забыли историческую данность. Здесь учителя советской школы хорошо поработали. Мы знаем историю своего государства. Это же наша страна. Наша, российская территория испокон веков! А мы должны отмалчиваться, ждать, когда ещё и нас рассорят? К этому всё идёт. Как с нами здесь поступают! Перекрывают горло людям. Рыбачить нельзя, за грибами ходить нельзя, дров нет…

Через несколько месяцев после этого разговора Андрей похоронил сына, погибшего на войне. Другие жители села, по его словам, если и возвращаются, то в гробах. Бельды убеждён, что коренные малочисленные народы мобилизовывали более интенсивно, чем население России в среднем:

— Это факт. Но статистические данные засекречены.

На вопрос, почему так произошло, пожимает плечами:

— Не могу знать.

Среди мобилизованных в Хабаровском крае, по словам президента краевой Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Любови Одзял, было около двухсот представителей коренных малочисленных народов, в основном орочей, удэгейцев и нанайцев. В регионе, по данным переписи 2020 года, проживали 9834 мужчин — представителей КМНС. Всего в России к декабрю 2023 года мобилизовали 302 503 человека — это 0,4% от общего количества мужчин, включая стариков и детей. Для Хабаровского края в целом этот показатель — 0,7%, для коренных малочисленных народов региона — 2%.

III. Нивхи. Вождь

Старый охотник Ковазик не хотел в светлое будущее. Удачливый и властный глава рода Саквонгун народа нивхов — коренных жителей острова Сахалин — прошёл через сталинские лагеря. Вернувшись, он заставил родственников уйти из колхоза, где советская власть пыталась приучать их к земледелию — занятию, табуированному в нивхской культуре, запрещающей ранить землю. Об этой «роковой ошибке» Ковазика в 1962 году рассказал в газете «Советский Сахалин» молодой писатель Владимир Санги.

Род Саквонгун вновь поселился в отдалённом стойбище Лунво. Там нивхи добывали пушнину и жили «совершенно обособленной жизнью». Лишь во время выборов в стойбище на оленях приезжали представители избиркома, чтобы отшельники участвовали не только в своих медвежьих праздниках, но и во всесоюзном обряде. Ковазик заповедал семье оставаться в Лунво.

Но, едва старик умер, они вернулись, по выражению Санги, «к своим ушедшим далеко вперёд соплеменникам». Вслух озвучивали простую причину: в роду оставались одни мужчины, а девушки не хотели выходить замуж за жителей таёжной глуши. Но дело было не только в этом. Время изменилось. Оно не стало лучше — оно стало другим. Ковазик был обречён на поражение. Кто-то из его потомков устроился радистом, кто-то работать на катере. За четыре года старое стойбище заглохло.

Едва ли Санги ругал Ковазика искренне. Его впечатлял упрямый старец, который помнил и появление русских на восточном побережье острова, и приход в 1905 году японцев. Ковазик приглашал Владимира в стойбище, и тот документировал последние традиционные обряды нивхов. Впоследствии старики, безнадёжно пытающиеся остановить время и защитить свой род, будут героями всех основных произведений писателя.

Прошло тридцать лет. Владимир Санги стал известным прозаиком, поэтом, секретарём Союза писателей РСФСР. Он жил в Москве и был вхож в кабинеты политического руководства страны. В 1990 году Санги возглавил Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, о создании которой договаривался лично с Горбачёвым.

И вдруг этот обласканный властью человек, создатель нивхского алфавита и лауреат многочисленных премий, покинул столицу и вернулся на родной Сахалин.

Да не просто вернулся. Санги объявил себя вождём и с тех пор называл остров Ыгмифом, а воззвания заканчивал тройной подписью: «Вождь нивхского рода Кевонгун, вождь нивхского племени Кетнивгун, вождь нивхского племени Тымфигун». Теперь он сам, подобно Ковазику, клеймил колхозную систему, в которой «нивхов-рыбаков выдавили пришлые люди из рыбодобывающего промысла», ругал советское образование, из-за которого нивхи стали «безъязыкими», и с горечью подводил итог прошедших десятилетий: «Большинство населения коренных народов деградировало, спилось».

Новоявленный вождь решил положить этому конец. К началу двухтысячных Санги разработал проект «Нивхское стойбище „Жилое“» по спасению своего народа. Писатель выступал за перемещение нивхов в изолированные резервации по образцу американских, где в небольших стойбищах старики, которых к тому моменту оставалось около двадцати, успели бы обучить молодых исчезающему родному языку и культуре, где маленький народ жил бы, как предки, в традиционных домах, вдалеке от городов и водки. Он мечтал, что у таких стойбищ будут современные средства связи и больницы, а в школах станут преподавать «традиционные формы существования, верования, обычаи…»

«Если срочно не вернуть нивхам возможность ежедневно потреблять и в свежем, и в вяленом виде мясо нерпы, оленя и другой дичи, дикую ягоду, коренья, рыбу, то они без войны исчезнут с лица земли, — утверждал Санги. — Будут ходить по земле люди, похожие на нивхов, может, будут даже занимать социальную нишу в государстве, но сами не будут знать, что они уже обречены».

2008 год Санги объявил первым годом нового летоисчисления нивхов, а «родовые поручения-наставления» к народу и «подвождям родов» о необходимости вернуться к традиционной жизни писал из стойбища Улво на берегу Охотского моря и рассылал в островные информагентства.

Впрочем, окончательно переселиться в стойбище не удалось даже ему: писатель жил, по большей части, в городе Ноглики, а в Улво принимал гостей. Это было скопище почерневших от времени русских изб, разбросанных на холме над заливом. Рядом с избами виднелись неглубокие впадины — к тому времени остатки нивхских полуземлянок были почти неотличимы от ям, вырытых собаками. Санги торжественно объявил о восстановлении традиционной нивхской породы «гиляцкая ездовая», и стая полудиких разномастных псов бегала по холмам, порой загоняя случайных гостей в море.

Пронумерованные люди

Нивхи (которых русские раньше называли гиляками) — палеоазиатский народ, коренные жители Приамурья и острова Сахалин. Сейчас их около четырёх тысяч — и примерно столько же сохраняется последнюю сотню лет, их не становится ни значительно больше, ни меньше.

Они отличаются своеобразными традициями и удивительными легендами, рвущими привычные для европейцев шаблоны. К примеру, герой, как ему и положено, побеждает злодея, освобождает красавицу и женится на ней. А заканчивается история словами: «По дороге домой взял следующую жену, ещё одну и четвёртую». Вместо богатырей на подвиги отправляются шило, моча, дерьмо, собачий череп и точильный камень. А трудности жизни в тайге видны по сказке, в которой героиня, сбежавшая от злой ведьмы, шла по лесу голодная и встретила охотника с едой. «Делать нечего, поела с ним. И поженились».

Следы протонивхского обнаружены в корейском языке, так что в прошлом, вероятно, ареал нивхов был гораздо шире. «Гиляки принадлежат не к монгольскому и не к тунгусскому, а к какому-то неизвестному племени, которое, быть может, когда-то было могущественно и владело всей Азиею, теперь же доживает свои последние века на небольшом клочке земли в виде немногочисленного, но всё ещё прекрасного и бодрого народа», — писал Чехов в книге «Остров Сахалин».

Великий драматург хвалил честность, деликатность и обязательность нивхов, но особенно его впечатлила случайная дорожная встреча: «Начальник острова пользуется на Сахалине огромною и даже страшною властью, но однажды, когда я ехал с ним из Верхнего Армудана в Арково, встретившийся гиляк не постеснялся крикнуть нам повелительно: „Стой!“ — и потом спрашивать, не встречалась ли нам по дороге его белая собака». Владимир Санги сделает этого безымянного нивха героем романа «Свадьба Кевонгов», где тот стал главой рода Кевонгун, из которого происходит и сам писатель.

Политика ассимиляции нивхов велась ещё в царской России. По словам Чехова, для этого их нанимали в надзиратели. Сам он считал, что «близость к тюрьме не обрусит, а лишь вконец развратит гиляков». Практику найма нивхов для ловли беглых каторжников Чехов называл «гнусным промыслом», а плату за такую «охоту» — «поблажкой самого низменного свойства».

В СССР ассимиляция только ускорилась. Нивхов перемещали из разрозненных стойбищ в посёлки, сгоняли в колхозы. Решающим моментом стало внедрение обязательного образования. Зачастую это означало насильственный отрыв от родителей: в крошечных посёлках и стойбищах не было школ.

— У меня большая семья была, все говорили на нивхском, — вспоминает пенсионерка Ольга Кован. — Но нас забрали в интернат. Там не понимали, когда мы между собой общались, и требовали говорить на русском. Мы выросли как сироты при живых родителях.

Язык в таких условиях забывался, зато каждый воспитанник интерната на десятки лет запомнил свой номер.

— Идёшь в кастелянскую получать бельё перед баней, там не по фамилиям, а номер орут, — вспоминает предприниматель Герман Мувчик, один из «подвождей рода», которым адресовал воззвания Санги. — Мне скоро 60 лет, а до сих пор помню, что мой — 54. Спроси любого каэмэнэсника за тридцать, какой твой номер. Он даже не задумается.

К амбициям Санги «подвождь» относится скептически — «нивхи его не выбирали». Герман тоже пытается вернуть прошлое, но по-своему. Все его силы уходят на попытку возродить оленеводство, почти угасшее на Сахалине после распада СССР. Немногочисленное стадо Мувчика пасётся возле берегового комплекса нефтегазового месторождения «Чайво».

Танец с бубном

На рубеже тысячелетий ассоциации коренных малочисленных народов, у истоков которой стоял Санги, удалось пролоббировать несколько важных законов в поддержку национальных меньшинств. Нефтяники и газовики, в 90-е «прославившиеся» хищническим отношением к природе, теперь задабривали народы Сахалина грантами и согласовывали с ними разработки на родовых территориях. Но Санги понимал, что главное препятствие для создания резерваций — сами нивхи. Они к тому времени обжились в панельных домах и не горели желанием менять их на традиционные полуземлянки тор-афы. Большинство соплеменников признавали заслуги Санги в сбережении культуры, но к его амбициям вождя относились насмешливо — для них это было чудачество творческого человека.

Национальная самобытность стала товаром: нефтегазовыми деньгами оплачивались традиционные промыслы, книги и праздники, взамен спонсоры — ExxonMobil, «Сахалин Энерджи», «Газпром» — получали благостные экзотические картинки. Они годились для отчётов, как государство и промышленники помогают возрождать национальную культуру. Когда в Москве в начале 2010-х проходила фотовыставка о жизни на Сахалине, видное место на ней занял снимок мальчика, исполняющего «традиционный танец с бубном». Фото было кадрировано, поскольку на празднике танцевали двое мальчиков, но один был русоволосым, голубоглазым и не вписывался в стереотипное представление об аборигене. Сам же танец придумал постановщик Александр Горошко. Нивхи групповых танцев с бубнами не устраивали никогда. Но картинка была красивой и отлично смотрелась на столичной выставке.

Времена, когда Ассоциацию коренных малочисленных народов возглавляли писатели и мечтатели, когда она останавливала строительство ГЭС и спорила с олигархами, уходили в прошлое. По словам бывшего вице-президента АКМНС Павла Суляндзиги, к середине 2010-х ею стали управлять «политики и чиновники», из независимой и даже строптивой организации она превратилась в инструмент лоббирования интересов властей как при взаимодействии с коренными народами, так и в ООН. За национальные меньшинства, по данным источника «Вёрстки», она теперь вступалась «только в резонансных делах, не противоречащих позиции государства».

Санги по-прежнему писал проекты, искал финансирование и жаловался, что бюрократы препятствуют его начинаниям, несмотря на благоволение президента. В начале 2010-х в личной беседе он говорил:

— В России только два человека хотят возрождения коренных народов — Путин и Санги. Вернее, Санги и Путин. Остальные будут лишь воровать. Чем больше Санги старается, тем больше радуются чиновники.

В 2020-х нивхский язык изучают в начальных классах некоторых школ или на факультативных занятиях, вышло мобильное приложение с разговорником, но общаются на нивхском немногие.

— Нас единицы остались, даже десятка нет, которые до сих пор говорят, — рассказывает Наталья, племянница Санги. — Так, отдельные слова знают: «сахар», «хлеб», «дай». А предложениями сказать не могут.

Утерю языка Санги называл геноцидом коренных народов, оговариваясь, что происходит он «вопреки идее и воле президента». Сейчас Владимир остался единственным мужчиной-нивхом, свободно владеющим родным языком. Он с горечью пишет, что «бывшее благодатное стойбище Ноглики обернулось для нивхов концлагерем, в котором чёрными ночами шныряют от подвала к подвалу, от сарая к сараю серые тени. Тени живых мертвецов».

Но этот голос, беспомощный и отчаянный, почти не слышен. Его заглушает растущий над писателем огромный прижизненный монумент. Санги превратился в ходячий символ, памятник себе и своему народу — «почти как Чехов, только живой», как охарактеризовал его один знакомый. С него срисовывают мудрого старца в мультфильмах, снятых на деньги нефтяников, школьникам рассказывают о встречах Санги с Гагариным и другими знаменитостями. В музее города Ноглики разместили его кабинет, городскую библиотеку назвали его именем. Перед ней сидит бронзовый Санги с собакой породы гиляцкая ездовая, внутри — портрет писателя, нарисованный нефтью.

«Мы же всё-таки россияне»

Весной 2022 года Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, которую когда-то возглавлял Санги, поддержала начало войны в Украине. Эмигрировавших из России и осудивших войну представителей коренных народов она назвала маргиналами, отрабатывающими политический заказ, и обратилась в Генеральную прокуратуру с требованием проверить созданный ими в 2019 году информационный ресурс «Россия коренных народов» (Indigenous Russia) на экстремизм. В 2024 году Минюст РФ внёс сразу 55 организаций, созданных за рубежом представителями коренных народов России, в реестр экстремистов, объявив их подразделениями несуществующей запрещённой организации «Антироссийское сепаратистское движение».

Американская нефтяная компания ExxonMobil ушла из России, и многие проекты народов Сахалина остались без финансирования.

— Представители компании сами предложили сотрудничество, — рассказывают Герман Мувчик и его жена Анжела. — Мы построили два кораля для оленей, сделали костюмы, бубны на Чукотке заказывали. Планы были на будущее большие. Но так получилось, что Exxon ушёл. Газпром года два поддерживал, а потом резко прекратил.

Кораль — загон для зооветеринарных обработок сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, северных оленей).

Мобилизация осени 2022 года коснулась и нивхов. Из города Ноглики, по данным издания Sakhalin.info, забрали как минимум шестерых. Из села Некрасовка, места компактного проживания этого народа, — до десятерых (у разных жителей оценки существенно расходятся). Сами нивхи относятся к этому по-разному.

— Мы же всё-таки россияне. Поэтому нас тоже должны призывать, — уверена председатель правления семейной родовой общины «Уньгыш» Людмила Кравчук, у которой мобилизовали зятя. — Что за дискриминация такая? Русских, значит, можно, людей других национальностей можно, а народы Севера — нет.

Чтобы поддержать солдат, она отправляет на фронт сушёную корюшку.

Герман Мувчик не был против войны как таковой. И всё же, когда начали мобилизовывать знакомых, он с женой Анжелой составил обращение к президенту и главе Дальневосточного федерального округа с просьбой не призывать коренное население. Супруги надеялись собрать хотя бы 300 подписей, но ничего не вышло. Так и отказались от этой затеи. Неудачу Герман объясняет двояко — люди боятся и в то же время «воспитаны в духе патриотизма»:

— Мне тоже иногда хотелось [пойти на фронт], как ящика насмотрюсь. Там же не показывают, как наших убивают. Везде мы побеждаем.

Германа от заключения контракта удержали слабое здоровье и возраст, а его брат пропал без вести на войне.

Немногие гражданские активисты разобщены, о протестах против мобилизации, подобных дагестанским, здесь никто и не помышлял.

— В Дагестане духовитый народ, а у нас выбили этот дух, — с сожалением говорит нивх среднего возраста.

Впрочем, большинство нивхов попали на фронт добровольно. Всего заключили контракт более 50 представителей сахалинских коренных малочисленных народов. Причины местные жители объясняют примерно одинаково.

— Из-за бедности, за деньгами, — говорит Анжела Мувчик. — В посёлках работы нет, живут за счёт рыбы. А её с каждым годом всё меньше.

Чебурашка и ниндзя

После трёх лет войны кладбища нивхских посёлков и города Ноглики, в котором живёт Владимир Санги, пестрят флагами над могилами погибших солдат, в магазинах появились коробки для сбора денег «на СВО». В городском храме на видном месте висят три молитвы: о недуге пьянства, о даровании мужества и о сыне-воине. Лишь на автобусной остановке видна не до конца затёртая надпись белой краской: «Нет войне».

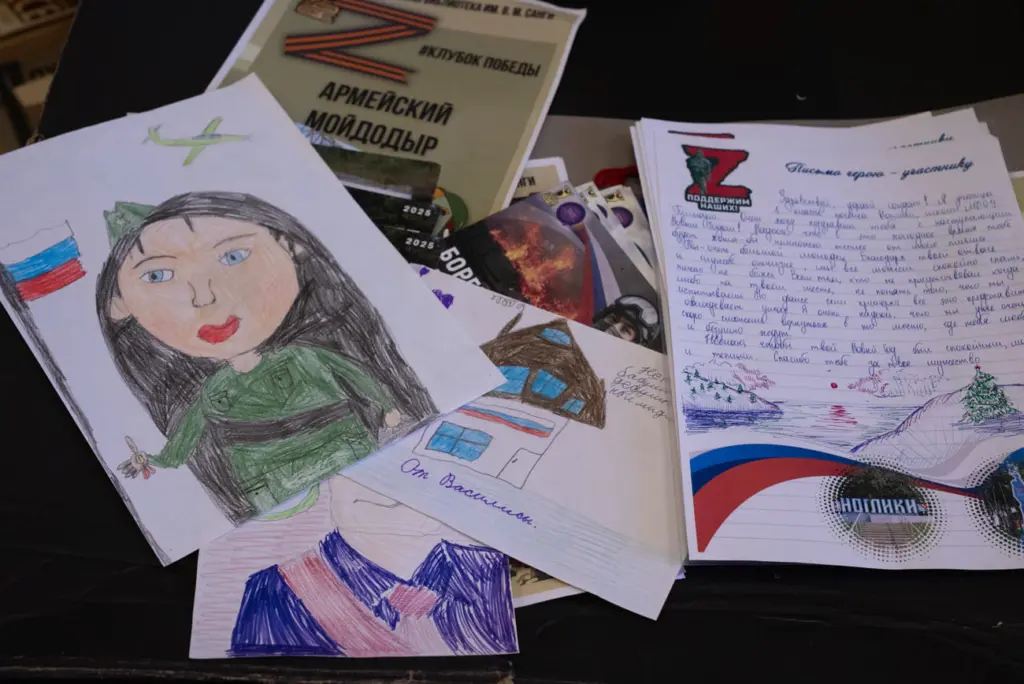

В библиотеке имени Санги с начала мобилизации действует объединение «Клубок победы»: волонтёры собирают посылки на фронт. Герои детских книг обретают здесь новый смысл: сухие армейские души «Мойдодыр», плюшевые Чебурашки с вышитой на животе буквой Z — ушастого героя сказки Успенского давно продвигают по всей стране как «символ СВО». Вместе с ними солдатам посылают «многонациональную команду пасхальных оберегов»: сувенирные деревянные яйца в ушанках или будёновках с красной звездой, с нарисованными смеющимися лицами — веснушчатый русский, усатый кавказец, азиат с глазами-щёлочками.

— К Новому году мы отправили танкистам 30 вязаных танков, — гордится руководительница «Клубка победы» Ольга Полетаева. — А ещё мишки, боевые коты… Преподаватель Юнармии в гимназии, бывший морпех, сказал: почему бы вам не вязать [игрушкам] армейские береты? И вот у нас медведи превратились в морпехов. Когда мы начинали заниматься волонтёрством, дети не понимали, отказывались. Теперь встречаю их в коридоре — каждый раз спрашивают, когда будем трудиться. Мы отправляем посылки, делаем сухие души и прививаем любовь.

Для сбора «полевой почты СВОим» в библиотеке приспособили ставшую ненужной избирательную урну.

Второе важное дело, которым занят «Клубок победы», — монтаж видео о погибших бойцах. Среди них, по словам Ольги, много представителей коренных народов.

— Был один герой нивх, с позывным Ниндзя. Александр Экзайн. Вроде родственников у него хватало, но после смерти матери он остался один. Ему не было и месяца, когда он попал в дом малютки. В мобилизацию Александр понял, что нужен. Там он реализовал себя, стал героем. И погиб героически. Ещё был Виктор Ваган. Тоже мальчик из детдома. Спортсмен, с хорошей работой, семья, ребёнок родился. Вроде бы ужасы детства кончились. Но началась мобилизация — и он ушёл на фронт.

Виктор Ваган был мобилизован 22 сентября и погиб 7 ноября 2022 года.

В 2024 году в Украине погиб молодой нивх Никита Молочковский. По словам его сестры Арины, Никита проходил срочную службу и контракт не подписывал, подпись сфабриковали. Семья пыталась судиться, но было поздно — Никиту и других вчерашних срочников из его части уже отправили в штурмовики:

— Перед убытием Никита своё личное дело смотрел — было пустое. А когда парни уже оказались в зоне боевых, им быстро сфабриковали дела, и «контракты» появились. Мы писали и в Минобороны, с требованием, чтобы они забрали свои деньги, писали Бастрыкину, писали рапорта, писали заявление в прокуратуру на поддельную подпись. Без толку!

Всего в Украине погибли по меньшей мере десять представителей коренных народов Сахалина.

Панихида по солдатам в городе Ноглики проходит в районном центре досуга. Показывают сделанные «Клубком победы» ролики, слушают родных.

Санги, старый вождь рода Кевонгун, на похороны соплеменников не приходит. Только в библиотеку своего имени, и то нечасто. В марте 2025 года ему исполнилось 90 лет, и, по словам Ольги Полетаевой, «у него свой мир». Старый вождь по-прежнему худощав, с прямым пронизывающим взглядом, всё так же много работает. За войной он следит внимательно — как и многие люди его возраста, по телевизору. Но тему эту не обсуждает ни публично, ни даже с родственниками. Санги убеждён, что в мобилизацию нивхов не призывали:

— Слышал, пробыл там какое-то время один нивх. Когда узнали, кто он, сразу выгнали оттуда. Запрещено по закону малочисленные народы брать на войну. Их и так мало.

Добровольцев, по мнению Санги, на заключение контракта толкают бедность и социальные проблемы, которые писатель безуспешно пытается решить:

— Просто некуда деваться. Заработка нет. Идут — и 800 тысяч рублей сразу получают.

Санги пишет записки Путину, что коренные малочисленные народы надо обеспечивать работой и поддерживать традиционные промыслы, пытается выбить финансирование на резервацию, где нивхи будут жить, как американские индейцы. Подобно старому Ковазику, он пытается усилием воли остановить время. Но даже родные смотрят на последнего мужчину, свободно говорящего на нивхском языке, с сочувствием и без надежды:

— Откуда сотни миллионов на его программу, когда на квадрокоптеры бабушки по сотне рублей собирают.