С 2022 года в России, по данным «Мемориала», повреждено и демонтировано более сотни памятников и табличек, посвящённых репрессированным в советский период. Но есть и обратные примеры. В калмыцком посёлке Шин-Мер в 2023 году жители скинулись на мемориал землякам, которые в декабре 1943-го по приказу Сталина были депортированы в Сибирь. Журналистка Алеся Заславская съездила в Калмыкию, чтобы узнать, почему люди установили такой памятник и как потомки репрессированных вспоминают о тех событиях.

Эту историю мы выпускаем вместе с изданием «Гласная»

«А что ж мучиться? Надо претворять в жизнь»

Трасса между Элистой и Волгоградом усыпана автозаправками, мотелями и придорожными кафе с борцоками — традиционными калмыцкими пончиками без начинки. Сухая низкая трава, покрытые степным песком редкие деревца, в отдалении бродят горстки овец.

Возле села Троицкое в Калмыкии работает заправка «Шин-Мер» — семь лет назад её арендовал, а потом выкупил местный предприниматель Владимир Поваев. Заправку он назвал в честь родного посёлка, который находится в 120 километрах отсюда.

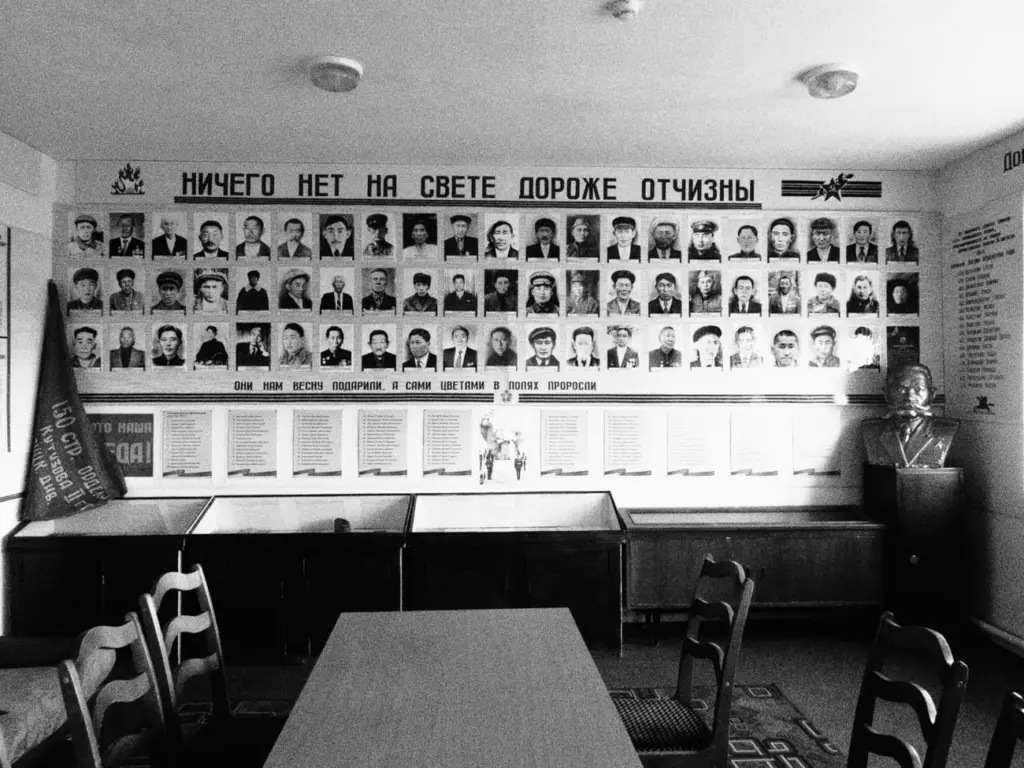

У входа Поваев повесил плакат с портретами шинмерцев — участников Великой Отечественной войны.

— Похож? — спрашивает 64-летний Владимир, указывая на портрет своего отца Михаила, которому посчастливилось не только вернуться с войны и найти в Сибири свою депортированную семью, но и не угодить в трудовой лагерь.

В разгар Великой Отечественной войны калмыков-военнослужащих стали снимать с фронта и ссылать в Широклаг — на строительство Широковской ГЭС в Пермском крае. В этом исправительно-трудовом лагере НКВД СССР работало около 3,6 тысячи калмыков, из них более 500 человек имели боевые ордена и медали.

Воспоминания Василия Даваева из сборника «Мы — из высланных навечно. Воспоминания депортированных калмыков (1943–1957 годы)»:

«Фронтовики из Широклага приезжали в разное время, но все были одинаково беспомощны. Почти каждого из них выносили из вагона на руках, еле живыми. Это были живые трупы, неспособные самостоятельно держаться на ногах. Такое не стирается из памяти. Хотя, по правде говоря, каждая семья была безмерно рада, что чей-то сын, брат или отец, пусть даже в таком состоянии, объявляется из безвестности. Сегодня, знакомясь с документами, на основании которых актировали строителей-невольников Широковской ГЭС, испытываешь холодную дрожь. Дистрофия первой и второй степени со стойкими отёками всего тела и ног, туберкулёз лёгких, пневмония, полное истощение — вот неполный перечень болезней, характеризующих состояние широклаговцев».

В сентябре 2022 года Владимир Поваев рассказал жене Вере о своей давней идее поставить в Шин-Мере памятник землякам, которых сослали в Сибирь.

Принудительное переселение калмыков — операция «Улусы» — началось утром 28 декабря 1943 года. В этот день в вагоны для скота погрузили тысячи человек, в основном женщин, детей и стариков — мужчины были на фронте.

«Всего погружено в 46 эшелонов 26 359 семей, или 93 139 человек переселенцев, которые отправлены к местам расселения в Алтайский и Красноярский края, Омскую и Новосибирскую области. Эшелоны с переселяемыми сопровождаются работниками НКВД», — отчитывался спустя пять дней Государственный комитет обороны Иосифу Сталину.

По дороге от холода и болезней умерли 1640 человек, говорится в докладной записке, которую 27 января 1944 года направил главе НКВД Лаврентию Берии его заместитель.

Память о Калмыкии постарались стереть: территорию республики разделили между Астраханской областью и соседними регионами, а Элисту переименовали в город Степной.

Власти называли депортацию калмыков наказанием за коллаборационизм во время фашистской оккупации и антисоветские настроения. Но на деле выселяли всех подряд. «Выселению подлежат <…> населённые пункты и районы, поражённые антисоветским влиянием и бандитизмом», — говорится в документах Госкомитета обороны.

По оценкам историков, из-за депортации погибло от трети до половины численности всего калмыцкого народа. Согласно переписи 1939 года, в РСФСР жили 134 тысячи калмыков, при этом в декабре 1943 — январе 1944 года более 93 тысяч человек были депортированы.

В ноябре 1956-го советские власти признали, что депортация народов, в том числе калмыков, была «одним из проявлений культа личности». Калмыкам разрешили вернуться на родину. В 1991 году Верховный совет РСФСР признал депортацию актом геноцида.

— Нет ни одной калмыцкой семьи, где не было репрессированных. Сколько наших предков, сколько детей умерло в Сибири и по пути туда! Наши родители, деды видели плохую жизнь. Мы хотели, чтобы наши дети знали, как раньше было, — объясняет Владимир Поваев.

Вместе с женой он отправился к старшему брату Александру, народному художнику Калмыкии, и его супруге Вере обсудить идею памятника.

— Приехал к нам Владимир Михайлович с супругой, и Вера говорит: «Он много лет мучается этим вопросом». Я говорю: «А что ж мучиться? Надо претворять в жизнь», — рассказывает жена Александра, 71-летний редактор журнала Союза писателей Калмыкии Вера Поваева.

«За одно слово ты мог сесть на 10 лет»

Вера Поваева помогла написать обращение к землякам, Владимир отправил его в чат шинмерцев. Он хотел заручиться моральной поддержкой всех жителей — и люди откликнулись.

— Сразу начали говорить: «Куда деньги [переводить]?» Был какой-то хороший энтузиазм. Каждый из нас ждал, когда будет такой памятник, — вспоминает художник Александр Поваев.

Через пару месяцев шинмерцы выбрали место для памятника — высокий курган при въезде в посёлок. Именно отсюда в конце 1943 года калмыков увозили на железнодорожную станцию Абганерово и сажали в вагоны. Территорию освятил лама, Поваевы стали подыскивать камень, а остальные жители — собирать деньги.

— Мы всегда друг другу помогаем, что бы ни случилось. Калмыки всегда дружные были: нас мало, — объясняет Владимир энтузиазм односельчан.

Собрали около миллиона рублей — участвовали не только жители Шин-Мера, но и земляки из других городов и стран.

Найти подходящий камень оказалось непросто: в Калмыкии нет каменных карьеров. Александр Поваев считал, что «камень должен быть простой, грубый — как жизнь наших ссыльных предков», вспоминает его супруга Вера. Поваевы обращались к художникам из Ростова-на-Дону, Ставрополя, Волгограда — просили узнать, нет ли таких камней в их регионах.

Глыбу уральского серо-зелёного мрамора весом в три тонны нашли в Волгограде. Камень погрузили на КамАЗ и привезли в Шин-Мер, где с помощью подъёмного крана установили на кургане. Вера предлагала посадить возле памятника деревья, но супруг возразил: «Камень должен стоять в степи, на ветру — ничто не должно его закрывать».

На камне установили буддийский знак из меди. «Означает, что мы — буддийская республика», — поясняет Александр Поваев. На постаменте перечислили годы ссылки — с 1943-го по 1957-й. На памятнике выбили слова: «Багшин-шебенеровцам, прошедшим через ужас сталинских репрессий на сибирской земле. И помнить страшно, и забыть нельзя…»

Багшин-Шебенеры — прежнее название посёлка Шин-Мер, данное ему в честь коренных жителей, представителей рода Багшин-Шебенеры. В переводе на русский «багшин-шебенеры» означает «люди хурула, священнослужители». В 1931 году здесь открыли совхоз, который назвали «Шин Мер» («Новый путь»), — это название и закрепилось за посёлком.

Формулировку предложила Вера Поваева: она пишет книгу о депортации калмыков. Материал достался ей от брата — краеведа и директора шинмерской школы Зургана Анджукаева, который много лет собирал воспоминания стариков. В октябре 2021 года Зурган умер, и Вера сочла, что «обязана завершить его работу».

Как только Вера заговаривает о депортации, голос её срывается.

— Нас увозили в самый мороз, 28 декабря — голых, босых. До этого мы были несколько месяцев под немецкой оккупацией. Мы очень бедно жили, даже фашисты удивлялись беспредельной нищете. Религию у нас запретили. У нас была своя письменность, но в 1924 году нас на кириллицу перевели. Некоторые [во время депортации] не понимали, что им говорят, потому что не знали русского языка: никуда не выезжали и ничего не видели, кроме степи и своего скота.

В 1924 году калмыков вынудили отказаться от «ясного письма» («тодо бичиг») и перейти на кириллизированный калмыцкий алфавит. В январе 1930 года вместо кириллицы ввели латинский алфавит. В 1938 году калмыцкая письменность вновь вернулась к русской графике, которая используется по сей день.

Из Шин-Мера во время операции «Улусы» депортировали около тысячи человек, в том числе семью Веры. Своего мужа она называет «односельчанином по ссылке»: оба родились в селе Подсосново Алтайского края.

Семья Веры вернулась на родину в мае 1957-го: бабушка, дедушка, мама с папой, старший брат, сама Вера и младший брат, младенец Федя. «У нас были русские имена: благодарные калмыки называли детей в честь своих друзей. Федю назвали в честь [знакомого] бригадира», — поясняет Вера.

Говорить о депортации в семьях боялись. Разговоры о политических репрессиях во все годы советской власти считались антисоветской агитацией и пропагандой, за такое могли посадить в тюрьму.

— Наши родители всегда молчали об этом, — рассказывает Александр Поваев. — Мы жили в Сибири, но никто не говорил почему. О депортации я не от родителей узнал — их тогда уже не было в живых. Отец был человек не очень разговорчивый. Выселение сказалось на их образе жизни и мышлении. Все старались молчать, потому что за одно сказанное слово ты мог сесть на 10 лет.

«Единственный кусочек справедливости»

На открытие памятника депортированным багшин-шебенеровцам 9 мая 2023 года собралось около 200 человек. На церемонии были в том числе и сотрудники администрации Кетченеровского района — правда, в её официальном канале чиновники не упомянули об инициаторах депортации калмыков.

— Бабушки, деды на открытии плакали. Кто ходить не мог, их привезли на машине. Люди благодарили меня, что правильно сделал, — вспоминает Владимир Поваев.

Главное, говорит он, чтобы об этой депортации помнили калмыки. На новость о том, что в декабре 2023 года на станции Абганерово в Волгоградской области вандалы разбили мемориальную доску к 80-летию депортации калмыков, реагирует сдержанно: «Там есть молодёжь, которая не знает, где Калмыкия находится».

Вандализм в отношении памятников жертвам репрессий в последние годы — не редкость в России. С 2022 года «Мемориал» ведёт статистику случаев порчи, сноса, исчезновения монументов, мемориальных табличек, поклонных крестов, закладных камней, в том числе когда власти увозят их на реставрацию.

С 2022 по 2025 год произошло минимум 100 подобных событий. Чаще это случается в регионах, история которых особенно тесно переплетается с репрессиями и лагерями: Томской, Астраханской, Новгородской, Ленинградской областях, Республиках Коми и Карелии, Пермском крае. Нередко вандализму подвергаются памятники представителям какой-либо национальности: полякам, финнам, украинцам, литовцам.

Исследовательница «Мемориала» Александра Поливанова вспоминает памятник на Левашовском кладбище в Санкт-Петербурге, на котором было написано: «Вечная память украинцам, безвинно убиенным». Мемориал был посвящён украинцам, расстрелянным в 1937–1939 годах в Ленинградской области и захороненным в Левашове. В феврале 2023-го текст сократили до «Вечная память украинцам», а потом памятник и вовсе закрыли чёрным мешком.

— Речь идёт о целенаправленном уничтожении памяти о том, что эти нации пострадали во время сталинских репрессий и Второй мировой войны. Вероятно, это связано с изменением государственной политики в отношении памяти: теперь эти нации считаются недружественными — а значит, нет смысла сохранять память об этих жертвах на нашей земле, — говорит сотрудница «Мемориала», попросившая не называть своего имени: она собирает базу таких памятников в России, подвергшихся вандализму за время СВО.

Иногда памятники портят прогосударственные активисты, иногда — обычные граждане. Например, по подозрению в разрушении мемориальной доски на станции Абганерово под Волгоградом был задержан местный житель.

Тем временем другие люди стараются сохранить существующие памятники и даже установить новые. Например, в сентябре 2024 года в Тульской области на Тесницком полигоне открыли монумент памяти жертв греческой операции НКВД, а в апреле 2025-го в Ленинградской области по инициативе местных священников установили поклонный крест в расстрельном урочище Койранкангас.

Несколько памятников репрессированным появилось в последние годы и в Калмыкии. Помимо Шин-Мера, их поставили в селе Малые Дербеты, посёлке Чилгир и в Приютненском районе республики.

Александра Поливанова считает, что после 2022 года люди стали вкладывать в памятники жертвам политических репрессий больше смысла:

— Когда добиться справедливости невозможно нигде, кажется, что память — это единственный кусочек справедливости, который мы можем отстоять. Мы можем гарантировать убитым людям, что память о них будет справедливее, чем судьба, которая их постигла.

«Человек живёт так, как получается»

Посёлок Шин-Мер стоит посреди степи, в долине речки Передняя Элиста. Три улицы, школа с 14 учениками, медпункт, точка выдачи Ozon, продуктовый магазин. Скромные одноэтажные дома — многие из них саманные, построенные в 1958 году первыми возвращенцами из сибирской ссылки.

Высокий курган при въезде в посёлок, на котором стоит памятник депортированным землякам, шинмерцы считают сакральным местом.

— Наши предки приходили сюда молиться. Жара — просили дождя, холодно — просили тепла. Когда сын [женился] или дочка выходила замуж, проводили здесь обряды. И этим памятником мы отдаём дань уважения нашим предкам за то, что они выжили и сохранили культуру, — рассказывает 45-летняя Татьяна Мацакова. На ней чёрное платье с национальным узором, к груди приколота георгиевская ленточка.

Татьяна родилась в Шин-Мере, работала учителем, завучем в местной школе, библиотекарем, с 2018 года руководит центром соцобслуживания в посёлке Кетченеры, куда раньше добиралась на попутках. Два года назад Татьяна получила права и теперь ездит на служебной «Ладе Гранта». В конце 2023 года Мацакова стала депутатом Народного Хурала от партии «Единая Россия». Сейчас она в отпуске, но ей поминутно звонят с рабочими вопросами — и она переходит на калмыцкий язык.

Под памятником, на краю тополиной рощи, стоит новенький буддийский храм — хурул. Его в 2019 году построил фермер Баатыр Мацаков, супруг Татьяны. Мужчина, объясняет она, исполнил завет своей матери, которая хотела, чтобы у шинмерцев был свой хурул.

— Строили опять сами, хозспособом, как и памятник. Баатыра поддержали его сёстры, братья и остальные земляки. Мы как большая семья. Конечно, можем поругаться: мы же живой организм, у нас не может быть всё идеально. Но потом всё равно мы снова семья, — рассказывает Татьяна.

Задолго до хурула в Шин-Мере появилась ступа Победы — и тоже по инициативе местного жителя, бывшего учителя физкультуры Василия Кандуева. Ступу построили в честь земляка — монаха и буддийского учителя Геше Вангьяла, внутрь как реликвию положили его вязаную шапочку. Жители сами насыпали курган, красили, крутили молитвенный барабан с 67 миллионами мантр. На строительство ступы сделала пожертвование группа «Аквариум», Борис Гребенщиков выступал на её открытии в 2007 году.

— Сюда приходят мамы, сёстры, супруги тех, кто находится сегодня на территории специальной военной операции. Родители, у кого дети учатся за пределами республики или за границей. Эта локация — часть нашей жизни. Мы получаем здесь энергию и успокаиваемся, — поясняет Татьяна.

В разгар буднего дня Шин-Мер, в котором живут полторы сотни человек, как будто дремлет. Ветер гонит пыль по пустынным улицам и едва не вырывает с корнем маленькие колючки на тонких стеблях. На дороге толпятся овцы, под ногами кизяк. Во дворах никого: все в поле, сеют озимые.

Жизнь кипит в клубе: здесь дают патриотический концерт «С любовью к родине». В здании собираются 30 школьников из разных посёлков Кетченеровского района в красных футболках с надписью «Первые».

«Движение первых» — общественно-государственное движение, созданное в июле 2022 года по инициативе руководства России для воспитания, организации досуга подростков и формирования у них мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей».

У входа в зал — большой плакат с именами и фотографиями репрессированных багшин-шебенеровцев, который напечатали к открытию памятника. Среди десятков лиц под надписью «Сибирь моя, боль моя» есть и портрет Гиляны — бабушки Татьяны Мацаковой. Девочке было 12 лет, когда её с родственниками выслали в Алтайский край. В ссылке Гиляну насильно выдали замуж, и она ушла от супруга через две недели. А когда в начале пятидесятых девушка принесла домой с поля 200 граммов зерна, её посадили на пять лет. В иркутской тюрьме Гиляна мастерски научилась класть пятиоборотные печи и после возвращения из Сибири сделала такие многим в Шин-Мере.

Печь, сложенная таким образом, что дым движется через пять последовательных ходов внутри корпуса. Благодаря этой системе стенки печи лучше нагреваются и помещение дольше сохраняет тепло.

— Жалоб я от бабушки никогда не слышала — она просто повествовала. Про тюрьму говорила: «Ух, я зверь, выдержала». Когда её срок закончился, начальник говорит: «Галина, тебе надо уходить». А ей некуда идти: тюрьма стала ей домом, — рассказывает Татьяна.

Второй раз замуж Гиляна вышла в 28 лет за земляка Петра. В Сибири у них родились и умерли двое детей. Третья девочка, тётя Татьяны, выжила — с ней семья вернулась в Шин-Мер.

Мацакова вспоминает, что «бабушка была очень добрая и хохотушка». В Шин-Мере Гиляна мыла полы в клубе, собирала яблоки и груши, работала в поле. Пётр разносил почту и возил воду на пастушьи стоянки в степи, выращивал в своём саду арбузы и тыквы. Хозяйство он вёл очень аккуратно: всегда белил сараи, чистил стойла для коров — говорил, что научился этому в Сибири у ссыльных немцев.

Когда дети не хотели есть суп с жиром, дедушка злился: «Вы не знаете, что такое голод!» Пётр вспоминал, как в ссылке однажды ночью земляк позвал его достать павшую скотину из скотомогильника.

— Я, говорит, в яму прыгаю, вытаскиваю. Мы отряхиваем мясо от червей, начинаем мыть в марганцевой воде. А потом жарили, и нам казалось так вкусно! А вы есть не хотите, что бабушка вам готовит, — вспоминает Татьяна.

На советскую власть, по её словам, бабушка с дедушкой обиды не держали:

— Они как-то иронизировали на эту тему: «А мы что, простой народ? Какая разница, какая власть пришла, лишь бы у нас был хлеб на столе, лишь бы войны не было». Есть же фильм, когда красные пришли — дедушка красную шапку надевает, белые пришли — другую. Бабушка Гиляна всегда говорила, что нельзя осуждать людей, потому что «человек живёт так, как получается».

В зале клуба висит родовое древо, на нём перечислены пять родов, представители которых живут в Шин-Мере. В Калмыкии принято знать своих предков. Нарисовать семейное древо на листе бумаги или заказать художнику и повесить на стену — обычное для калмыцкой семьи дело.

Вероятно, речь идёт о фильме «Свадьба в Малиновке» 1967 года, где герой дед Нечипор надевает будёновку, когда в село приезжают красноармейцы, и снимает её, когда появляется банда атамана Грициана.

— Человеку требуется корень. Человек без корня — это же не человек как бы, — объясняет Татьяна. Она переживает, что городские жители забывают родной язык: — Глобализация идёт, мы теряем культуру, язык. А поколения наших бабушек и дедушек передавали информацию из уст в уста и сохранили язык.

Внуки Татьяны калмыцкий понимают, но свободно на родном языке не говорят.Начинается концерт, сотрудницы районных школ и клубов исполняют военные песни. Возле сцены стоят флаги — российский триколор и жёлто-голубой флаг Калмыкии.

Учительница истории в шинмерской школе Лариса Кандуева выступает с песней «Это просто война». Перед этим она рассказывает со сцены: «Песня очень созвучна событиям, которые происходят сейчас на специальной военной операции. Многие наши молодые ребята, которые уходят на фронт, остаются навечно героями…» Воевать в Украину из Шин-Мера ушло около 30 человек, семеро из них уже погибли и были похоронены с почестями.

В школьном музее висят портреты шинмерцев, потерявших жизни на разных войнах: Великой Отечественной, афганской, чеченской, в Украине.

К 80-летию Победы жители обновили советский памятник багшин-шебенеровцам — участникам Великой Отечественной войны, который стоит на холме неподалёку от посёлка. За полтора месяца шинмерцы собрали более 700 тысяч рублей на реставрацию (треть выделили из сельского и районного бюджетов) и сами помогали его обустраивать. На чёрных табличках перечислили имена 138 шинмерцев, которые ушли на ту войну.

— У нас сильно выражено желание что-то делать для своего посёлка. Не знаю, откуда это. Дань уважения своим предкам, что ли? — разводит руками Татьяна Мацакова.

«Желаю, чтобы такого больше не было»

Людей, которые были депортированы взрослыми и хорошо помнят те события, в Калмыкии почти не осталось. Но ещё живы те, кто оказался в Сибири маленькими детьми.

Анне Менкеевой летом исполнилось 85 лет. Около 25 лет назад она переехала из Шин-Мера в посёлок Кетченеры, к сыну и невестке. Говорит Анна в основном на калмыцком языке. На ней платье с серебряным узором, ярко-зелёная косынка и золотистые серьги.

В ссылку Менкеева попала в три года — с мамой, старшим братом и сестрой. Отец в это время был на фронте. Сестрёнка почти сразу умерла — Анна помнит только свёрток на руках у мамы.

Анна окончила четыре класса: ходить в школу было не в чем. «Мать сторожем работала, утром придёт — я её валенки надену, иду в школу». Девочка работала на сенокосе и в огороде, а зимой по ночам ходила в лес «воровать дрова» — подбирать валежник не разрешал лесник. Идти нужно было непременно в буран, чтобы не оставить следов. Из хорошего Анна помнит, что «собирали много ягод» и иногда ходили с подружками на танцы.

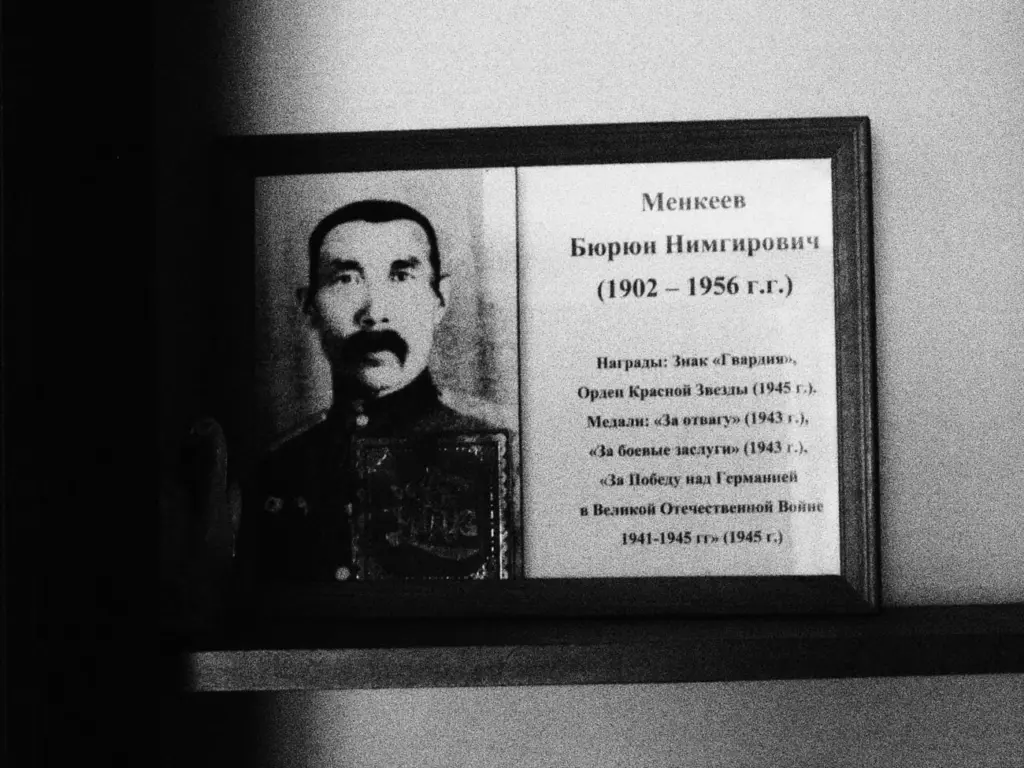

В 1955 году отец Менкеевой из Широклага приехал к семье в ссылку, в Сибирь. Через три года он умер, и на родину они вернулись без него. Анна вспоминает, как они добрались до железнодорожной станции Абганерово, а потом она 10 дней шла пешком в Шин-Мер: перегоняла коров. Из посёлка Анну с мамой и братом забрали на пастушью точку в степи — ухаживать за скотиной. Потом Анна вышла замуж, стали рождаться дети. Трудилась разнорабочей, затем в детском саду. В 40 лет Анна овдовела.

— Пять детей, 15 внуков, 11 правнуков! — с гордостью говорит Менкеева.

Её подруга, 85-летняя Галина Нохашкина, живёт в Шин-Мере в одноэтажном доме на центральной улице. Женщина рассказывает, что на завтрак любит овсянку с сахаром и сливочным маслом, а по выходным её навещают внуки, которые живут в городе. Галина переживает: с самого утра нет электричества, а она хочет посмотреть сериал.

В сибирской ссылке Галина, как и Анна, оказалась в три года. Мама рассказывала ей, что выселяли жестоко — два солдата с автоматами встали возле двери и не разрешили взять никаких вещей: «В чём были — вышли из дома».

Галина отучилась три класса: нужно было нянчить сестрёнку, потому что мать целый день работала. Женщина достаёт из шкафа большую фотографию, завёрнутую в целлофановый пакет: девочка в школьной форме с чёрными косами смотрит прямо в объектив. В ссылке мама умудрилась пригласить фотографа, чтобы тот сделал фото дочери на память.

— Похожа? — хохочет Нохашкина. Она долго смотрит на фотографию, вздыхает: — Сибирь. 13 лет.

В Калмыкию Галина вернулась в ноябре 1956 года — с мамой и пятилетней сестрой: отец погиб на войне. На вопрос, случались ли в её молодости радости, Галина отмахивается: «Какие там радости?» Всю жизнь она проработала в совхозе и детском саду.

На открытие памятника депортированным Галина не попала: была в городе, у сестры. Потом попросила соседей отвезти её на машине. Приглашение на церемонию она хранит на видном месте — над лампадкой.

В 2023 году, к 80-летию депортации, Нохашкина получила два благодарственных письма — от губернатора Калмыкии Бату Хасикова и от главы района Санала Годжурова. Чиновники хвалили женщину «за активную работу на благо родной республики после возвращения из Сибири в родные степи». «Ваши имена и славные дела служат для сегодняшних детей и молодёжи ярким примером патриотизма», — говорится в письме губернатора.

Вспоминая Великую Отечественную войну, Галина вздыхает: считает, не случись она, калмыков бы не депортировали. По её словам, рассказывая внукам о тех событиях, она повторяет:

— Я вам желаю, чтобы такого больше не было.